Sekolah seharusnya menjadi ruang paling aman bagi hubungan antara pendidik dan peserta didik, tempat karakter dibentuk dan manusia dimanusiakan. Namun, ketika seorang guru dikeroyok muridnya sendiri di SMKN 3 Tanjung Jabung Timur, Jambi—pada Selasa pagi, 13 Januari 2026—kenyataan itu jauh dari ideal.

Peristiwa ini bukan sekadar insiden kriminal, melainkan juga cerminan dari krisis moral dan relasional dalam pendidikan Indonesia. Relasi yang retak antara guru dan murid—yang semestinya menjadi fondasi pendidikan humanis—justru berubah menjadi medan konflik.

Kasus ini mengingatkan kita bahwa masalah kekerasan di sekolah bukan sekadar masalah disiplin, melainkan juga gejala dari sistem pendidikan yang kehilangan orientasi etisnya.

Kekerasan di Sekolah: Fenomena yang MeningkatKasus kekerasan di sekolah bukan fenomena baru. Data menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat sepanjang 2025, terdapat 60 kasus kekerasan di satuan pendidikan dengan 358 korban dan 126 pelaku, meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Sebagian besar kasus berupa kekerasan fisik, disusul kekerasan psikis dan seksual.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) lebih menakutkan. Dalam enam tahun terakhir, jumlah kasus meningkat dari 91 kasus pada 2020 menjadi 641 kasus pada 2025, kenaikan lebih dari 600 persen.

Mayoritas kasus terjadi di jenjang SD hingga SMA/SMK. Statistik JPPI juga menunjukkan bahwa guru tercatat sebagai pelaku terbanyak, tetapi guru juga kerap menjadi korban kekerasan oleh murid maupun orang tua siswa.

Fakta ini menegaskan bahwa kekerasan di sekolah tidak dapat dipandang sebagai fenomena individu, tetapi dipandang sebagai cerminan rapuhnya relasi sosial dan kegagalan sistem pendidikan membangun interaksi yang sehat.

Fenomena kekerasan di sekolah tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menciptakan atmosfer ketakutan yang mengikis rasa percaya di antara guru, murid, dan orang tua. Sekolah—yang semestinya menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan karakter—justru menjadi arena konflik yang merusak misi pendidikan itu sendiri.

Akar Masalah: Disiplin Koersif dan Kegagalan RelasiBerbagai penelitian menunjukkan kekerasan di sekolah bersumber dari paradigma disiplin yang koersif dan manajemen emosi yang lemah.

Penelitian Nur Rahmawati, Endang Setyowati, dan Andi Pradana (2022) menegaskan bahwa kekerasan guru terhadap murid kerap muncul dari keyakinan bahwa ketertiban hanya bisa ditegakkan melalui paksaan.

Guru yang frustrasi secara emosional, mengalami tekanan pekerjaan, atau menghadapi konflik interpersonal terkadang mengekspresikan frustrasi tersebut dalam bentuk kekerasan fisik atau psikis.

Di sisi lain, kekerasan siswa terhadap guru muncul akibat ketidakmampuan menyalurkan emosi secara konstruktif, perubahan sikap terhadap otoritas guru, dan lemahnya pengelolaan komunikasi di lingkungan sekolah.

Studi Sutrisno et al. (2023) menunjukkan bahwa konflik interpersonal, tekanan sosial, dan ketidakmampuan menyelesaikan masalah secara damai adalah faktor pendorong utama kekerasan siswa terhadap guru.

Rangkaian temuan ini menegaskan bahwa kekerasan di sekolah merupakan persoalan relasional yang kompleks, bukan sekadar masalah disiplin atau hukuman individual. Ketika sekolah gagal membangun hubungan yang sehat, empatik, dan dialogis, ruang belajar akan menjadi tempat konflik, bukan pembelajaran.

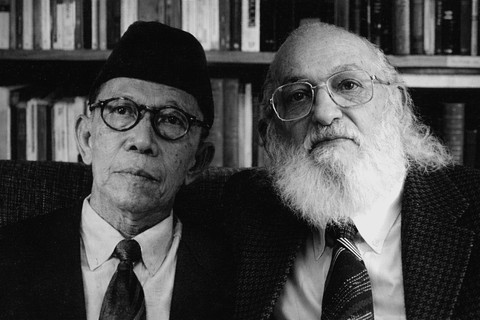

Perspektif Teoretis: Ki Hadjar Dewantara dan Paulo FreireUntuk memahami krisis relasi ini secara mendalam, kita perlu kembali pada fondasi filosofis pendidikan. Ki Hadjar Dewantara—bapak pendidikan nasional Indonesia—menekankan bahwa pendidikan adalah proses “menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak.”

Guru berperan sebagai pamong pendamping yang membimbing dengan teladan, empati, dan penghormatan terhadap martabat anak. Model ini menekankan relasi humanis antara guru dan murid, bukan dominasi atau kontrol paksa.

Paulo Freire—filsuf pendidikan asal Brasil—juga mengkritik keras model pendidikan tradisional yang menempatkan murid sebagai objek pasif, yang ia sebut sebagai banking education.

Menurut Freire, pendidikan sejati harus dialogis dan membebaskan, memungkinkan murid mengembangkan kesadaran kritis dan bertindak sebagai subjek yang aktif, bukan sekadar menelan materi dan disiplin secara sepihak.

Jika kita memadukan kedua perspektif ini, jelas bahwa kekerasan—baik yang dilakukan guru maupun siswa—adalah indikator kegagalan pendidikan dalam membangun relasi manusiawi.

Kekerasan menggantikan dialog dan teladan dengan ketakutan serta dominasi. Sekolah yang sehat tidak memerlukan hukuman fisik atau intimidasi; ia tumbuh dari penghormatan, empati, dan kesadaran kritis.

Dampak Kekerasan: Psikologis, Sosial, dan PendidikanDampak kekerasan di sekolah tidak bisa dianggap ringan. Survei besar di Cina—yang melibatkan hampir 96.000 responden—menunjukkan bahwa korban perundungan berisiko lebih tinggi mengalami gangguan emosional, depresi, dan stres pascatrauma.

Di Indonesia, data JPPI dan FSGI menunjukkan bahwa korban kekerasan di sekolah sering mengalami penurunan motivasi belajar, gangguan relasi sosial, dan trauma jangka panjang.

Selain itu, lingkungan sekolah yang penuh konflik menurunkan kualitas pendidikan secara kolektif. Guru yang merasa terancam atau tidak dihormati sulit memberikan pengajaran yang optimal, sementara murid kehilangan rasa aman untuk mengembangkan diri.

Akumulasi efek ini dapat merusak kualitas generasi masa depan karena pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, melainkan juga pembangunan karakter dan moral.

Kebijakan Negara: Ada, tapi Belum Menyentuh Akar MasalahPemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek telah menerbitkan beberapa kebijakan untuk mencegah kekerasan di sekolah, termasuk Permendikbud No. 46/2023 tentang Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan, program Merdeka Belajar, dan pembentukan Satgas Perlindungan Pendidik dan Siswa (PPKS) di berbagai sekolah.

Namun, implementasinya masih terbatas pada aspek prosedural dan administratif. Banyak sekolah menekankan pelaporan insiden, aturan disiplin, dan sanksi formal, tanpa menumbuhkan budaya dialog, pengelolaan emosi, dan relasi humanis.

Sekolah masih kurang menyediakan ruang bagi guru dan murid untuk mengembangkan komunikasi kritis, menyelesaikan konflik, dan membangun empati. Akibatnya, kebijakan yang ada belum cukup efektif mencegah kekerasan atau memperbaiki relasi guru–murid.

Studi Kasus Internasional: Pelajaran dari Negara LainPengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa kekerasan di sekolah dapat ditekan secara signifikan melalui pendekatan yang menekankan relasi antarmanusia.

Finlandia, misalnya, mengembangkan budaya sekolah yang inklusif dan dialogis dengan memberikan pelatihan intensif kepada guru agar mampu mengelola konflik dan emosi siswa secara proaktif. Guru bukan hanya berperan sebagai pengajar, melainkan juga sebagai fasilitator hubungan sosial yang sehat di lingkungan sekolah.

Sementara itu, Jepang menerapkan sistem mentor dan mediasi sebaya sebagai bagian dari kehidupan sekolah sehari-hari. Melalui mekanisme ini, konflik antarsiswa maupun antara siswa dan guru dapat diidentifikasi dan diselesaikan sejak dini, sebelum berkembang menjadi kekerasan fisik atau psikologis. Pendekatan ini memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dan empati di kalangan warga sekolah.

Berbagai praktik tersebut menegaskan bahwa pencegahan kekerasan tidak dapat hanya mengandalkan aturan dan sanksi formal. Yang lebih penting adalah membangun budaya sekolah yang mendukung dialog, kepercayaan, dan relasi yang sehat.

Dalam konteks Indonesia, pelajaran dari negara-negara tersebut dapat diadaptasi dengan menekankan pelatihan guru berbasis pendidikan humanis, penguatan komunikasi kritis, dan pengelolaan konflik. Selain itu, pengembangan program mediasi dan pembinaan karakter yang terstruktur menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan beradab.

Menuju Pendidikan yang MemanusiakanKasus guru dikeroyok murid bukan sekadar berita kriminal; ia adalah cermin retaknya relasi pendidikan. Pendidikan sejati—menurut Ki Hadjar Dewantara dan Paulo Freire—bukan sekadar transfer pengetahuan atau disiplin keras, melainkan juga sebagai proses memanusiakan manusia melalui teladan, dialog, dan kebebasan berpikir.

Sekolah yang gagal membangun hubungan dialogis dan empatik akan terus menciptakan kekerasan sebagai “bahasa terakhir” dalam penyelesaian konflik. Pendidikan yang sehat tidak lahir dari rasa takut atau hukuman, tetapi dari penghormatan, empati, dan kerja sama antara guru dan murid.

Untuk itu, perbaikan pendidikan harus dimulai dari relasi paling dasar: guru dan murid. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama membangun budaya sekolah yang humanis, berbasis dialog, dan bebas kekerasan, sehingga sekolah kembali menjadi ruang di mana manusia dimanusiakan, bukan dipaksa atau ditakuti.