Di media sosial, Hari Dosen Nasional selalu dipenuhi poster apresiasi. Dosen disebut pilar peradaban, penjaga akal sehat bangsa, penentu kualitas generasi. Namun, di balik kalimat-kalimat manis itu, banyak dosen justru sedang membuka aplikasi perbankan: mengecek apakah tunjangan profesi sudah cair atau belum.

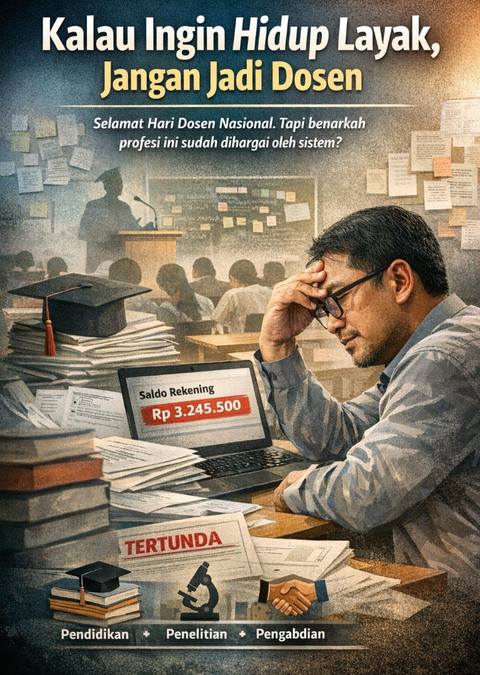

Dari sinilah lahir kalimat sarkastik yang makin sering terdengar di ruang-ruang akademik: Kalau ingin hidup layak, jangan jadi dosen. Kalimat ini bukan sekadar keluhan emosional. Ia adalah refleksi dari realitas ekonomi, tata kelola, dan bahkan persoalan hukum yang terus membelit profesi yang seharusnya paling dihormati dalam sistem pendidikan kita.

Bekerja Melebihi Batas, Dibayar SeadanyaBerbagai laporan media nasional dalam dua tahun terakhir menunjukkan gambaran yang sama. Banyak dosen di Indonesia bekerja jauh melampaui jam kerja normal mengajar, membimbing, meneliti, mengurus administrasi, hingga tugas akreditasi. Namun menerima penghasilan yang tidak sebanding dengan beban kerja tersebut.

Tidak sedikit dosen yang penghasilan pokoknya masih berada di kisaran yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahkan harus mencari tambahan penghasilan di luar kampus. Ironisnya, mereka adalah orang-orang dengan gelar magister dan doktor, yang di atas kertas disebut sebagai “tenaga profesional”.

Bandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, di mana gaji dosen bisa mencapai beberapa kali lipat upah minimum. Di Indonesia, rasio itu sangat kecil. Artinya, secara struktur, profesi dosen memang tidak dirancang untuk memberikan kesejahteraan yang memadai.

Secara hukum, negara sebenarnya sudah menjamin. Masalahnya pada realitas dan fakta hanya sebatas di atas kertas. Hal inilah yang menjadi lebih serius ketika dilihat dari perspektif hukum seperti; UUD 1945 Pasal 31 menegaskan pendidikan sebagai tanggung jawab negara; UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan dosen adalah pendidik profesional yang berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum;

Selain itu, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan negara menjamin mutu dosen melalui pendanaan dan kesejahteraan. Artinya, hak dosen atas kesejahteraan bukan belas kasihan negara. Ia adalah hak normatif yang dijamin undang-undang.

Namun dalam praktik, yang sering terjadi justru sebaliknya. Tunjangan profesi dosen (serdos/TPG) berulang kali terlambat cair setiap awal tahun dengan alasan yang sama: menunggu juknis, sinkronisasi sistem, penyesuaian administrasi.

Padahal, secara hukum, hak dosen lahir dari status profesionalnya, bukan dari terbit atau tidaknya juknis tahunan. Ketika aturan teknis menjadi penghalang hak normatif, maka terjadi kekeliruan dalam tata kelola administrasi negara.

Dalam kacamata hukum administrasi, ini dapat dikategorikan sebagai maladministrasi: kelalaian penyelenggara negara dalam memberikan hak warga negara secara tepat waktu.

Tri Dharma yang Berubah Jadi “Tri Administrasi”UU mengamanatkan dosen menjalankan Tri Dharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun yang terjadi di lapangan, dosen justru tenggelam dalam: laporan kinerja berlapis, borang akreditasi, pengisian data sistem, administrasi pencairan haknya sendiri.

Waktu untuk membaca, meneliti, dan membimbing mahasiswa tersita oleh pekerjaan administratif. Sistem lebih menghargai angka dibanding makna. Publikasi dihitung dari jumlah, bukan dampak. Kampus ingin riset berkualitas, tapi dosennya sibuk menjadi operator data.

Di banyak perguruan tinggi, terutama swasta dan non-ASN, dosen muda bekerja dengan status kontrak atau honor. Tanpa jaminan sosial yang jelas. Tanpa kepastian karier akademik.

Padahal undang-undang menempatkan dosen sebagai profesi terhormat yang harus dilindungi negara. Ketika dosen tidak memiliki kepastian hidup, maka profesi ini kehilangan daya tarik bagi generasi muda terbaik. Mereka yang cerdas akan memilih jalur profesi lain yang lebih menjanjikan secara finansial.

Kesejahteraan dosen bukan isu internal kampus. Ia berdampak langsung pada kualitas mahasiswa, kualitas riset, dan daya inovasi bangsa. Sulit berharap pendidikan tinggi berkualitas jika orang-orang yang menggerakkannya terus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hari Dosen Nasional semestinya menjadi momen refleksi kebijakan, bukan sekadar perayaan simbolik. Karena penghormatan paling nyata kepada dosen bukan pada ucapan selamat, melainkan pada: tunjangan yang cair tepat waktu, sistem kinerja yang rasional, beban administrasi yang manusiawi, dan jaminan kesejahteraan yang sesuai amanat undang-undang.

Selama itu belum terwujud, maka kalimat sarkastik ini akan terus terasa relevan "kalau ingin hidup layak, jangan jadi dosen". Dan itu adalah kritik paling keras terhadap cara negara memperlakukan profesi yang sesungguhnya menjadi fondasi peradaban.