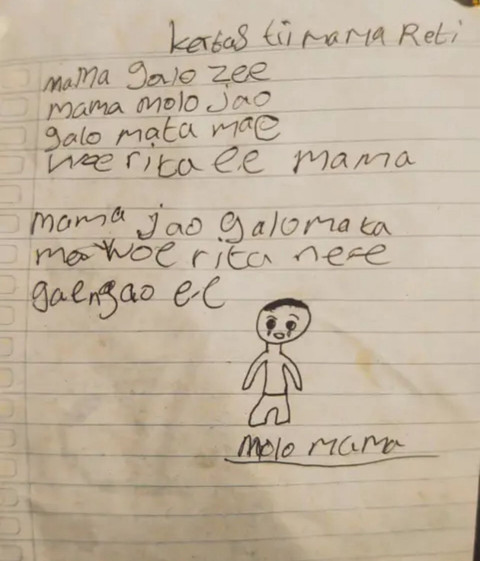

Kematian seorang anak SD di Nusa Tenggara Timur karena orang tuanya tidak mampu membelikan buku dan pena seharusnya tidak dibaca sebagai tragedi personal semata. Ini bukan hanya soal kemiskinan, apalagi soal “ketidakmampuan menghadapi hidup”. Peristiwa ini adalah potret kegagalan sistemik—ketika negara hadir setelah nyawa hilang, bukan saat harapan seorang anak mulai runtuh perlahan.

Respons publik bergerak cepat. Pejabat dari pusat hingga daerah menyampaikan duka, bantuan disalurkan, dan evaluasi dijanjikan. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada lapisan persoalan yang luput dari perhatian: bagaimana kebijakan dan praktik keseharian di lapangan secara tak sadar memproduksi rasa malu, rasa bersalah, dan rasa tak layak pada anak-anak dari keluarga miskin.

Sudut pandang ini jarang dibahas, yakni rasa malu yang dilembagakan. Sekolah, yang seharusnya menjadi ruang aman, dalam banyak kasus justru berubah menjadi ruang seleksi sosial. Ketika buku, pena, dan perlengkapan belajar diperlakukan sebagai prasyarat tak tertulis untuk menjadi “murid yang pantas”, anak dari keluarga tidak mampu tidak hanya kehilangan alat belajar, tetapi juga kehilangan harga diri. Mereka belajar sejak dini bahwa miskin adalah sesuatu yang harus disembunyikan.

Masalahnya bukan semata pada guru atau sekolah sebagai individu, melainkan pada sistem yang tidak menyediakan ruang darurat untuk kemanusiaan. Mengapa sekolah dasar tidak memiliki mekanisme sederhana—seperti stok alat tulis cadangan atau dana kecil yang bisa langsung digunakan tanpa prosedur berlapis? Ketika semuanya harus menunggu laporan, verifikasi, dan persetujuan administratif, yang tertunda bukan hanya bantuan, tetapi juga rasa aman anak.

Di sinilah kegagalan kepemimpinan sosial terlihat. Kita terbiasa dengan empati yang berhenti pada pernyataan resmi dan ruang media, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam kebijakan mikro yang menentukan kehidupan sehari-hari warga. Kepemimpinan yang benar-benar peduli seharusnya memangkas kerumitan birokrasi pada situasi genting, bukan sekadar memperbanyak simbol simpati.

Aspek lain yang kerap luput adalah dimensi gender sosial. Dalam keluarga miskin, beban rasa gagal sering kali jatuh pada ibu. Ketika anak tak bisa bersekolah karena tidak memiliki buku atau alat tulis, stigma sosial kerap diarahkan pada perempuan—dianggap kurang berusaha, kurang berkorban, atau tidak cakap mengurus keluarga.

Di saat yang sama, anak menyerap tekanan tersebut. Anak laki-laki belajar memendam rasa tidak berguna, sementara anak perempuan belajar merasa bersalah karena dianggap merepotkan keluarga. Kebijakan pendidikan yang terlihat netral di atas kertas ternyata bekerja timpang di ruang sosial.

Desentralisasi pendidikan turut memperumit keadaan. Daerah diberi kewenangan luas, tetapi sering kali kekurangan kapasitas dan keberanian fiskal. Anggaran habis untuk belanja rutin dan proyek yang terlihat, sementara kebutuhan paling dasar—seperti alat tulis—kerap dianggap terlalu kecil untuk diprioritaskan. Padahal bagi anak, kebutuhan “kecil” itulah yang menentukan apakah ia merasa layak duduk di bangku sekolah atau tidak.

Kita sering menyebut pendidikan sebagai hak dasar, tetapi praktiknya masih terasa karitatif. Hak seharusnya otomatis, bukan diminta. Ketika bantuan pendidikan mensyaratkan data yang tidak sinkron dan waktu yang tidak berpihak, negara secara tidak langsung memproduksi ketiadaan: hadir dalam regulasi, tetapi absen di meja belajar.

Tragedi ini semestinya menjadi titik balik. Bukan hanya melalui bantuan simbolik, tetapi lewat kebijakan konkret: sekolah dasar tanpa hambatan alat belajar, dana darurat berbasis sekolah yang bisa digunakan cepat, serta pendekatan pendidikan yang peka terhadap tekanan psikologis dan gender sosial. Lebih dari itu, ukuran keberhasilan kepemimpinan perlu diubah—bukan semata serapan anggaran, melainkan satu pertanyaan sederhana: apakah hari ini ada anak yang pulang sekolah dengan rasa malu karena miskin?

Jika buku dan pena saja bisa menjadi alasan runtuhnya harapan seorang anak, maka yang perlu kita koreksi bukan hanya kemiskinan, tetapi cara negara hadir—atau gagal hadir—dalam kehidupan paling dasar warganya.

:strip_icc()/kly-media-production/medias/5495692/original/000809400_1770394497-WhatsApp_Image_2026-02-06_at_10.19.49_PM.jpeg)