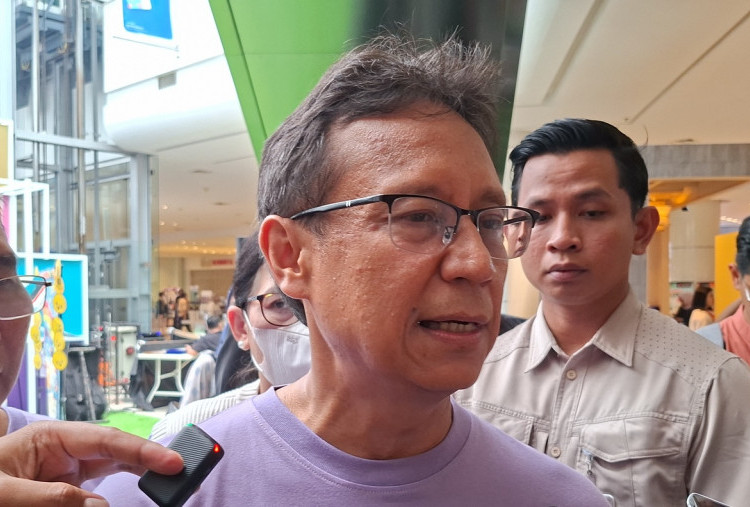

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C Zulkifli, SH, MH mengatakan Pidato Presiden tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga membentuk persepsi tentang watak kekuasaan.

Dalam situasi sosial-ekonomi yang menuntut stabilitas dan ketenangan, menurut Pieter Zulkifli, gaya tutur pemimpin menjadi bagian dari pesan itu sendiri.

BACA JUGA: Presiden Erdogan: Intervensi Eksternal terhadap Situasi di Iran Mengancam Kawasan

Demikian catatan analisis Pieter C Zulkifli menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada saat Rakornas 2026.

Menurut Pieter Zulkidli, Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas tersebut sejatinya memuat banyak agenda substantive, yaitu hilirisasi, swasembada pangan dan energi, pemberantasan korupsi, hingga perbaikan lingkungan.

BACA JUGA: Pieter C Zulkifli Sebut Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Fondasi Utama Peradaban

"Namun, di tengah paparan panjang itu, satu kalimat justru menyedot perhatian publik secara tidak proporsional: 'Lu jangan nantang gue'. Sebuah pernyataan yang terlepas dari konteksnya meninggalkan kesan emosional, defensif, dan cenderung mencari validasi," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2026.

Menurut Pieter Zulkifli, pernyataan bukan semata soal komitmen programatik, melainkan soal cara kekuasaan menampilkan dirinya di ruang publik.

BACA JUGA: Prabowo Resmi Lantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan

Dia mengajak pembaca menimbang kembali relasi antara ketegasan, wibawa negara, dan kebutuhan akan legitimasi dalam praktik kepemimpinan demokratis.

Lebih lanjut, Pieter Zulkifli menyampaikan dalam negara hukum, otoritas tidak ditegakkan dengan nada menantang, melainkan dengan konsistensi kebijakan dan kepatuhan pada etika kekuasaan.

Pieter Zulkifli mengatakan dalam komunikasi kepemimpinan, bukan hanya apa yang disampaikan yang penting, tetapi bagaimana ia diucapkan.

Dia menyinggung pernyataan Sosiolog Jerman Max Weber terkait membedakan otoritas karismatik dari otoritas rasional-legal.

"Otoritas rasional bertumpu pada institusi dan kinerja, bukan pada gestur personal atau ancaman verbal. Ketika seorang presiden harus menegaskan dirinya dengan nada 'menantang', publik justru menangkap sinyal sebaliknya: kegelisahan akan pengakuan," katanya.

Dia menuturkan pidato Presiden Prabowo Subianto berangkat dari kegelisahan yang dapat dipahami.

Kepala Negara menanggapi tudingan bahwa dirinya 'hanya jago pidato', merespons kritik terhadap kebijakan, bahkan menyentuh potensi perlawanan politik dan ekonomi.

Namun, kata dia, ketika respons itu dibingkai dalam bahasa konfrontatif di hadapan kepala daerah, aparat, dan penegak hukum, pesan yang sampai bukan lagi ketegasan, melainkan kecemasan.

“Hannah Arendt pernah mengingatkan, kekuasaan yang mapan tidak perlu dipertontonkan lewat ancaman; justru kekuasaan yang rapuh cenderung mengeraskan suara,” ucap dia.

"Di sinilah problem gaya komunikasi itu muncul. Presiden tentu berhak marah, tegas, bahkan keras. Namun, ruang publik kenegaraan menuntut disiplin emosi," kata dia.

Pieter Zulkifli menekankan dalam demokrasi, legitimasi tidak dibangun lewat intimidasi simbolik, melainkan melalui konsistensi kebijakan dan perbaikan nyata dalam hidup rakyat.

Dia melanjutkan ketika Presiden mengatakan hanya takut pada Tuhan dan rakyat, publik justru berharap ketakutan itu diterjemahkan dalam kepekaan sosial bukan dalam kalimat yang menyerupai logika komando.

Bagi Pieter Zulkifli, kritik tersebut tidak menafikan agenda-agenda besar yang disampaikan Prabowo.

Program Makan Bergizi Gratis, hilirisasi, konsolidasi BUMN, dan proyek lingkungan adalah janji kebijakan yang sah untuk diuji.

"Namun, di sinilah ironi muncul. Ketika Presiden terlalu sibuk membela diri di podium, pekerjaan sunyi yang seharusnya berbicara sendiri justru tenggelam oleh retorika. Seperti kata filsuf Lao Tzu, pemimpin terbaik adalah mereka yang hampir tak terasa kehadirannya; ketika pekerjaan selesai, rakyat berkata, 'kami melakukannya sendiri'," kata dia.

Pieter Zulkifli mengingatkan situasi ekonomi yang dirasakan masyarakat hari ini di mana lapangan kerja yang makin sempit, daya beli yang tertekan, hingga pasar yang bergejolak, membuat publik semakin sensitif terhadap bahasa kekuasaan.

Oleh karenanya, dalam kondisi semacam ini, nada arogan sekecil apa pun mudah dibaca sebagai jarak emosional antara istana dan rakyat.

Pieter Zulkifli juga menyinggung sosok Friedrich Nietzsche yang pernah menulis bahwa kehendak untuk berkuasa sering kali menyamar sebagai kehendak untuk diakui.

"Di titik ini, kritik publik menjadi relevan: apakah ketegasan itu lahir dari keyakinan, atau dari kebutuhan untuk diyakinkan? Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan niat baik Presiden, apalagi menegasikan mandat demokratisnya," ucap dia.

Dia menegaskan kritik ini adalah undangan untuk koreksi. Seorang presiden tidak perlu mencari validasi di podium; validasi sejati datang dari dapur rakyat yang kembali mengepul, dari pasar kerja yang kembali bergerak, dan dari ekonomi yang memberi harapan.

"Bekerjalah dalam senyap, biarkan hasil yang bersuara. Dalam politik kenegaraan, wibawa tidak lahir dari kalimat 'siapa yang nantang gue', melainkan dari ketenangan seorang pemimpin yang tahu bahwa legitimasi terkuatnya bukan tepuk tangan elite, melainkan kepercayaan rakyat," tegas Pieter Zulkifli.(fri/jpnn)

Redaktur & Reporter : Friederich Batari