Setelah kecewa dengan film yang belakangan viral, saya memutuskan mampir ke Gramedia sebelum pulang. Entah mengapa, rak-rak buku di sana terasa tak sebanyak yang saya ingat saat masih kuliah dulu.

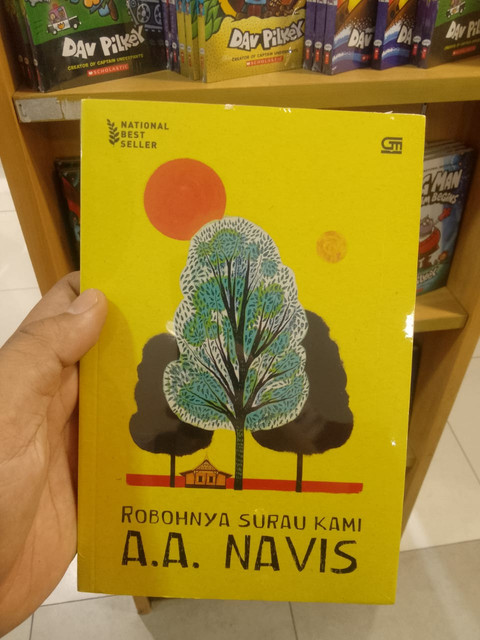

Di bagian kumpulan cerpen Kompas, pandangan saya tertumbuk pada Robohnya Surau Kami karya A. A. Navis. Terakhir kali saya membacanya adalah ketika SMA—itu pun untuk tugas sekolah—dengan sampul yang sudah jauh berbeda. Kini, edisi cetakan ke-20 yang saya pegang tampak lebih “milenial”: berwarna kuning cerah dengan ilustrasi tiga pohon dan sebuah gubuk kecil. Tebalnya sekitar 142 halaman.

Harga Rp79.000 sebenarnya cukup lumayan, apalagi rencana awal saya adalah membeli Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan. Namun akhirnya, saya memilih buku Navis. Cerita-ceritanya yang ringkas terasa pas sebagai langkah awal untuk membangkitkan kembali gairah membaca saya yang sempat merosot beberapa tahun terakhir.

Buku ini memuat sepuluh cerpen dan satu biografi singkat sang penulis. Tentu saja yang paling memikat perhatian adalah cerpen fenomenal Robohnya Surau Kami. Meskipun tidak uptodate untuk diulas, saya tetap ingin menuliskannya sebagai bagian dari upaya merajut kembali hubungan saya dengan dunia membaca.

Cerita dibuka dengan gambaran sebuah surau tua di kampung yang kian rusak dan hampir roboh karena tak ada lagi yang merawatnya. Dahulu, di surau itu tinggal seorang garin yang dipanggil Kakek. Ia hidup sederhana—mengandalkan sedekah, sedikit panen ikan mas setiap enam bulan, serta upah tak menentu dari mengasah pisau milik warga.

Kakek mendedikasikan seluruh hidupnya untuk beribadah. Ia tidak berkeluarga, tidak memiliki harta, dan hampir tak bersinggungan dengan urusan duniawi. Namun suatu hari, wajahnya berubah muram durja setelah mendengar sindiran dari cerita Ajo Sidi, pembual ulung yang terkenal di kampung.

Dalam kisah yang ia ceritakan, Ajo Sidi menuturkan tentang seorang hamba Tuhan bernama Haji Saleh, yang yakin dirinya akan masuk surga karena hidupnya hanya berisi ibadah. Namun setelah wafat, ia justru dilempar ke neraka, bersama banyak orang saleh lainnya.

Bingung dan tak terima, Haji Saleh memimpin mereka untuk “mengingatkan” Tuhan, mengira Tuhan telah salah dan lupa. Tetapi Tuhan tidak pernah salah. Ia menegaskan selama hidup, Haji Saleh dianggap malas, enggan bekerja, dan hanya sibuk beribadah. Ia membiarkan dirinya teraniaya dan membiarkan keluarganya melarat. Karena itulah ia dimasukkan ke neraka. Malaikat kemudian menambahkan bahwa apa yang dilakukan Haji Saleh bukanlah kesalehan, melainkan keegoisan—ia hanya mementingkan keselamatan dirinya sendiri dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya.

Sindiran dari cerita Ajo Sidi itu benar-benar menusuk hati Kakek. Keesokan harinya, Kakek menggorok lehernya sendiri. Ketika narator mendatangi Ajo Sidi untuk meminta pertanggungjawaban, ia tidak ada di rumah. Ia hanya meninggalkan pesan: belikan kain kafan tujuh lapis untuk Kakek.

Yang membuat saya semakin tertegun justru bagian akhirnya: Ajo Sidi tidak bisa ditemui karena ia sedang bekerja. Sebuah ironi yang sederhana di saat ucapannya mengguncang hidup orang lain, ia sendiri tengah melakukan yang tidak dilakukan tokoh saleh dalam ceritanya: bekerja. Kontras kecil ini membuat satirenya terasa lebih hidup.

Saya menyukai cerpen ini karena sederhana, mudah dipahami, namun tetap memikat. Ada daya tarik halus yang membuat saya sejenak merenung setelah selesai membacanya—meskipun tema serupa sudah banyak muncul dalam karya sastra lain.

Apa yang membuat Robohnya Surau Kami begitu kuat bukan hanya alurnya yang ringkas, tetapi juga lapisan satir yang dibawakan Navis melalui tokoh Ajo Sidi.

Satire itu bekerja diam-diam—seperti tamparan halus dari seorang kawan dekat. Tidak meledak-ledak, tidak memaksa pembaca untuk setuju, tetapi justru mengajak kita mengingatkan makna kesalehan dan tanggung jawab sosial.

Melalui mulut Ajo Sidi, Navis menggugat cara pikir yang menganggap bahwa ibadah intens otomatis menjamin keselamatan, tanpa dibarengi kerja nyata untuk sesama. Satire ini terasa semakin kuat karena disampaikan lewat cerita berlapis: Ajo Sidi membual, Kakek mendengarkan, pembaca larut.

Yang menarik, Navis mungkin membuat kita berdebat—apakah Ajo Sidi bersalah? Apakah Kakek terlalu rapuh? Namun di situlah kecerdikan Navis. Ia tidak menempatkan siapa pun sebagai tokoh jahat; ia menempatkan gagasan sebagai pusat konflik.

Surau yang roboh menjadi simbol runtuhnya pemahaman keagamaan yang hanya menekankan ritual tanpa peran sosial. Kakek adalah representasi dari kesalehan pasif. Sementara Ajo Sidi adalah suara yang “mengganggu,” yang diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam kesalehan semu.

Membaca ulang cerpen ini setelah bertahun-tahun membuat saya melihatnya dari sudut yang berbeda. Dulu, saat tugas sekolah, saya hanya menangkap kisah seorang kakek yang tertipu oleh cerita temannya. Kini, saya melihatnya sebagai teks yang menggugat banyak hal.

Dan mungkin itulah kekuatan sejati cerpen Navis. Ia sederhana, mudah diikuti, tetapi mengandung kedalaman yang perlahan muncul seiring pengalaman hidup pembacanya.