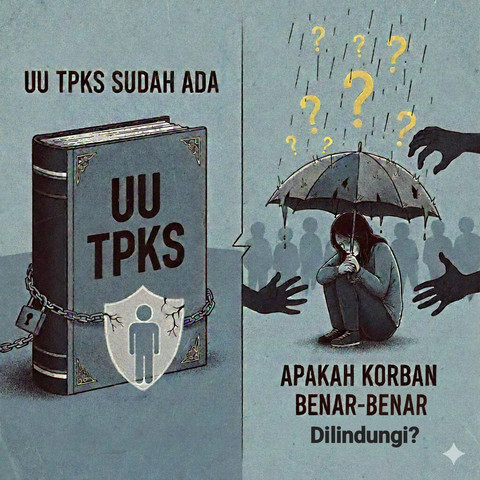

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), harapan masyarakat terhadap perlindungan korban kekerasan seksual semakin besar. UU ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia, karena untuk pertama kalinya negara menghadirkan aturan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Namun setelah lebih dari dua tahun berlalu, pertanyaan kritis muncul: apakah korban benar-benar merasakan perlindungan yang dijanjikan?

Kekerasan seksual bukan sekadar tindak pidana; ia adalah trauma panjang yang memengaruhi fisik, psikis, hingga masa depan seseorang. Selama bertahun-tahun, korban sering diperlakukan seperti pesakitan ketika melapor. Mereka harus menghadapi proses yang melelahkan, stigma masyarakat, dan sering kali reviktimisasi dari aparat yang tidak sensitif. UU TPKS hadir untuk menjawab semua itu. Dalam teksnya, regulasi ini sangat progresif: menjamin pendampingan, layanan kesehatan, bantuan hukum, restitusi, hingga pemulihan jangka panjang. Secara teori, Indonesia seharusnya telah memasuki babak baru penanganan kekerasan seksual.

Namun implementasi di lapangan menunjukkan bahwa perubahan tidak sesederhana yang tertulis dalam undang-undang. Banyak korban masih enggan melapor karena pengalaman buruk yang mereka dengar dari orang lain. Ketika melapor pun, tidak semua aparat kepolisian memahami alur penanganan berbasis korban (victim-centered approach). Ada korban yang dipaksa mengulang cerita berkali-kali,

dipertanyakan pakaiannya, atau bahkan diminta “berdamai” dengan pelaku. Pola-pola lama yang menyakitkan ini menunjukkan bahwa perubahan struktural belum benar-benar terwujud secara menyeluruh.

Selain itu, ketersediaan layanan pendukung bagi korban masih sangat timpang. Tidak semua daerah memiliki pusat layanan terpadu, psikolog forensik, atau pendamping yang terlatih khusus menangani kasus kekerasan seksual. Banyak daerah hanya mengandalkan satu atau dua lembaga layanan yang kewalahan dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Padahal UU TPKS mewajibkan negara menyediakan layanan yang mudah diakses, aman, dan ramah korban. Tanpa infrastruktur yang memadai, korban tetap berdiri sendirian dalam proses hukum yang kompleks.

Masalah lain muncul pada aspek pembuktian. Kasus kekerasan seksual sering kali tidak memiliki saksi langsung, dan bukti fisik tidak selalu tersedia. Meskipun UU TPKS mengakui berbagai bentuk alat bukti, masih terdapat aparat penegak hukum yang memaksakan standar pembuktian lama. Akibatnya, banyak kasus berhenti di tahap penyelidikan atau gugur karena dianggap kurang bukti. Di sini terlihat bahwa perubahan paradigma belum berjalan seiring dengan perubahan regulasi.

Di sisi lain, keberanian korban untuk bersuara memang meningkat sejak UU TPKS hadir. Media sosial menjadi ruang bagi banyak perempuan untuk menceritakan pengalaman mereka dan mencari dukungan. Namun fenomena ini juga membawa risiko baru: penyintas rentan diserang balik melalui intimidasi, doxing, hingga tuntutan balik pencemaran nama baik. Karena itu, perlindungan digital bagi korban juga harus menjadi bagian dari penegakan UU TPKS, terutama di era ketika kekerasan pun dapat terjadi melalui ruang siber.

Meski banyak tantangan, tidak dapat dipungkiri bahwa UU TPKS telah membawa perubahan penting. Negara kini memiliki dasar hukum kuat untuk menindak pelaku dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban. Namun hukum yang baik tidak akan berarti tanpa pelaksana yang terlatih, anggaran yang memadai, dan keberanian politik untuk memastikan aparat bekerja secara sensitif dan profesional. Pelindungan korban tidak boleh berhenti pada teks undang-undang; ia harus hadir dalam setiap proses, dari laporan pertama hingga pemulihan terakhir.

Pada akhirnya, perlindungan korban kekerasan seksual adalah ukuran dari seberapa manusiawi sebuah negara memperlakukan warganya. Jika negara ingin benar-benar berpihak pada korban, maka implementasi UU TPKS harus menjadi prioritas, bukan sekadar slogan. Korban berhak atas keadilan, tetapi lebih dari itu, mereka berhak untuk dipulihkan dengan bermartabat.