Rapor sering kita perlakukan sebagai penutup sebuah cerita. Semester selesai, nilai ditentukan, lalu kesimpulan dibuat. Anak dinilai, diberi label, dan diharapkan segera melangkah ke tahap berikutnya.

Padahal, rapor seharusnya tidak menutup cerita apa pun. Ia justru membuka ruang pertanyaan tentang proses belajar yang dijalani, tentang peran orang dewasa di sekitarnya, dan tentang sejauh mana sistem pendidikan benar-benar menghadirkan keadilan bagi semua siswa.

Sebentar lagi, jutaan orang tua di Indonesia akan menerima rapor anak-anak mereka. Berdasarkan data resmi Kemendikdasmen, jumlah peserta didik aktif di Indonesia mencapai 64.804.785 orang, mencakup seluruh jenjang pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menengah atas.

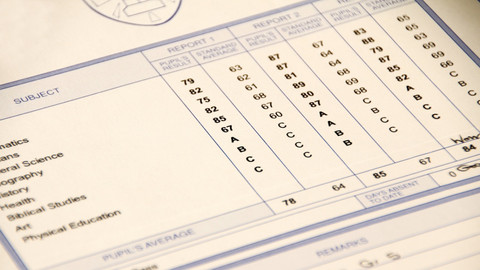

Dengan populasi siswa sebanyak itu, selembar kertas—atau kini layar digital—yang sarat angka, predikat, dan catatan singkat itu bukan hanya milik sekelompok kecil anak, melainkan menjadi refleksi dari pengalaman belajar puluhan juta keluarga di seluruh Nusantara.

Bagi sebagian keluarga, rapor menjadi sumber kebanggaan. Bagi sebagian lainnya, ia menghadirkan kecemasan dan kegelisahan yang tak selalu terucap. Dalam situasi seperti ini, rapor sering dipahami secara sempit: sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan anak semata.

Cara pandang tersebut menempatkan siswa sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas hasil belajar. Angka dianggap mewakili kecerdasan, sementara peringkat sering disalahartikan sebagai penentu masa depan. Anak berdiri sendirian di hadapan rapornya, seolah seluruh proses pendidikan adalah urusan personal.

Padahal, pendidikan sejak awal merupakan kerja bersama—hasil dari relasi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial yang tidak pernah sepenuhnya setara. Jika rapor dibaca dengan lebih jujur, ia memantulkan lebih dari sekadar capaian siswa. Ia mencerminkan metode pembelajaran yang digunakan, sejauh mana sekolah menyediakan ruang aman untuk bertanya dan mencoba, serta kualitas pendampingan yang berlangsung di rumah.

Rapor juga menyimpan jejak ketimpangan: tidak semua anak belajar dengan fasilitas yang sama, dukungan emosional yang memadai, atau kondisi sosial yang stabil. Dalam konteks ini, angka menjadi bahasa yang terlalu singkat untuk menerjemahkan kenyataan yang kompleks.

Pelajaran dunia juga menunjukkan variasi cara menilai dan memahami rapor. Di Finlandia, misalnya, sistem pendidikan terkenal karena pendekatan yang berbeda terhadap evaluasi siswa. Meski Finlandia tetap memberikan nilai numerik pada jenjang tertentu, penilaian di sekolah dasar sering didahului dengan evaluasi tertulis dan lisan yang holistik, bukan hanya angka sebagai tolak ukur tunggal keberhasilan akademis.

Penilaian ini lebih menekankan pada pemahaman, kemajuan individu siswa, dan keterlibatan guru dalam membaca perkembangan peserta didik secara menyeluruh dibanding sekadar membandingkan nilai.

Pendekatan semacam ini mengilustrasikan bahwa rapor dan penilaian tidak harus menjadi alat perbandingan yang menekan, melainkan dapat menjadi sarana untuk menggali potensi unik setiap anak.

Pemikiran ini relevan bagi kita di Indonesia, yang dalam kurikulum Merdeka Belajar memberi ruang lebih besar bagi guru untuk berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswanya—sebuah upaya yang mengadopsi semangat pembelajaran yang lebih manusiawi dan inklusif.

Bagi sekolah, momen pembagian rapor seharusnya menjadi ruang refleksi pedagogis. Apakah pembelajaran telah menjangkau keberagaman kemampuan peserta didik? Apakah penilaian yang digunakan adil dan bermakna? Rapor yang dianggap “kurang memuaskan” tidak selalu menandakan kegagalan siswa, tetapi bisa menjadi sinyal bahwa pendekatan belajar perlu ditinjau kembali. Di sinilah rapor berfungsi sebagai alat evaluasi proses, bukan sekadar laporan hasil.

Bagi orang tua, rapor idealnya membuka percakapan, bukan perbandingan. Membandingkan anak dengan anak lain hanya akan melahirkan luka yang tak tertulis di rapor. Yang lebih dibutuhkan adalah dialog yang jujur: tentang kesulitan yang dihadapi, usaha yang telah dilakukan, dan dukungan yang masih perlu diberikan. Dalam suasana seperti inilah rapor menjadi sarana pendampingan, bukan sumber tekanan.

Negara pun tidak boleh absen dari pembacaan rapor ini. Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, beban administratif guru, dan orientasi berlebihan pada capaian angka merupakan persoalan sistemik yang ikut tecermin dalam hasil belajar siswa. Jika negara terus menuntut hasil tanpa memperkuat proses, rapor akan kehilangan maknanya sebagai alat keadilan pendidikan.