Setiap hari, linimasa media sosial kita dipenuhi komentar yang saling bertabrakan. Ada yang berteriak, ada yang mengejek, ada yang menghujat tanpa ragu. Semakin keras bahasanya, semakin ramai responsnya. Semakin kasar pilihan kata yang dipilih, semakin besar peluangnya menjadi viral. Di titik inilah kita patut bertanya: Sejak kapan bahasa kasar menjadi “mata uang” di media sosial?

Awalnya, media sosial digadang-gadang sebagai ruang demokratis para penggunanya, tempat semua orang bisa berbicara setara. Tidak ada lagi sekat antara pejabat dan rakyat, antara tokoh publik dan warga biasa.

Namun, kebebasan ini perlahan berubah wajah. Yang bertahan bukan mereka yang paling argumentatif, melainkan mereka yang paling berisik. Yang mendapat perhatian bukan yang paling bernalar, melainkan yang paling melukai. Algoritma bekerja tanpa moral dan kita sering kali ikut merayakannya.

Di ruang digital, perhatian adalah segalanya. Like, komentar, dan share menjadi ukuran eksistensi. Dalam logika ini, bahasa santun sering kalah pamor dari kalimat provokatif. Kritik yang disampaikan dengan tenang tenggelam, sementara hujatan naik ke permukaan. Tidak mengherankan jika banyak pengguna media sosial sadar atau tidak mulai menyesuaikan gaya berbahasanya. Bukan agar dipahami, melainkan agar diperhatikan.

Bahasa kemudian kehilangan fungsi utamanya sebagai alat dialog. Ia berubah menjadi senjata. Kata-kata tidak lagi dipilih untuk menjelaskan, tetapi untuk menyerang. Dalam banyak perdebatan daring, data dikalahkan oleh sindiran, argumen dipukul mundur oleh ejekan. Lawan bicara tidak diposisikan sebagai manusia dengan sudut pandang berbeda, melainkan sebagai musuh yang harus dijatuhkan.

Fenomena ini tidak muncul begitu saja. Media sosial menciptakan ilusi jarak. Kita tidak melihat wajah orang yang kita komentari, tidak mendengar intonasi suaranya, tidak merasakan langsung dampak dari kata-kata kita.

Di balik layar, empati mudah menguap. Kalimat yang mungkin tak akan kita ucapkan di dunia nyata terasa ringan untuk ditulis di kolom komentar. Akibatnya, batas etika berbahasa menjadi kabur.

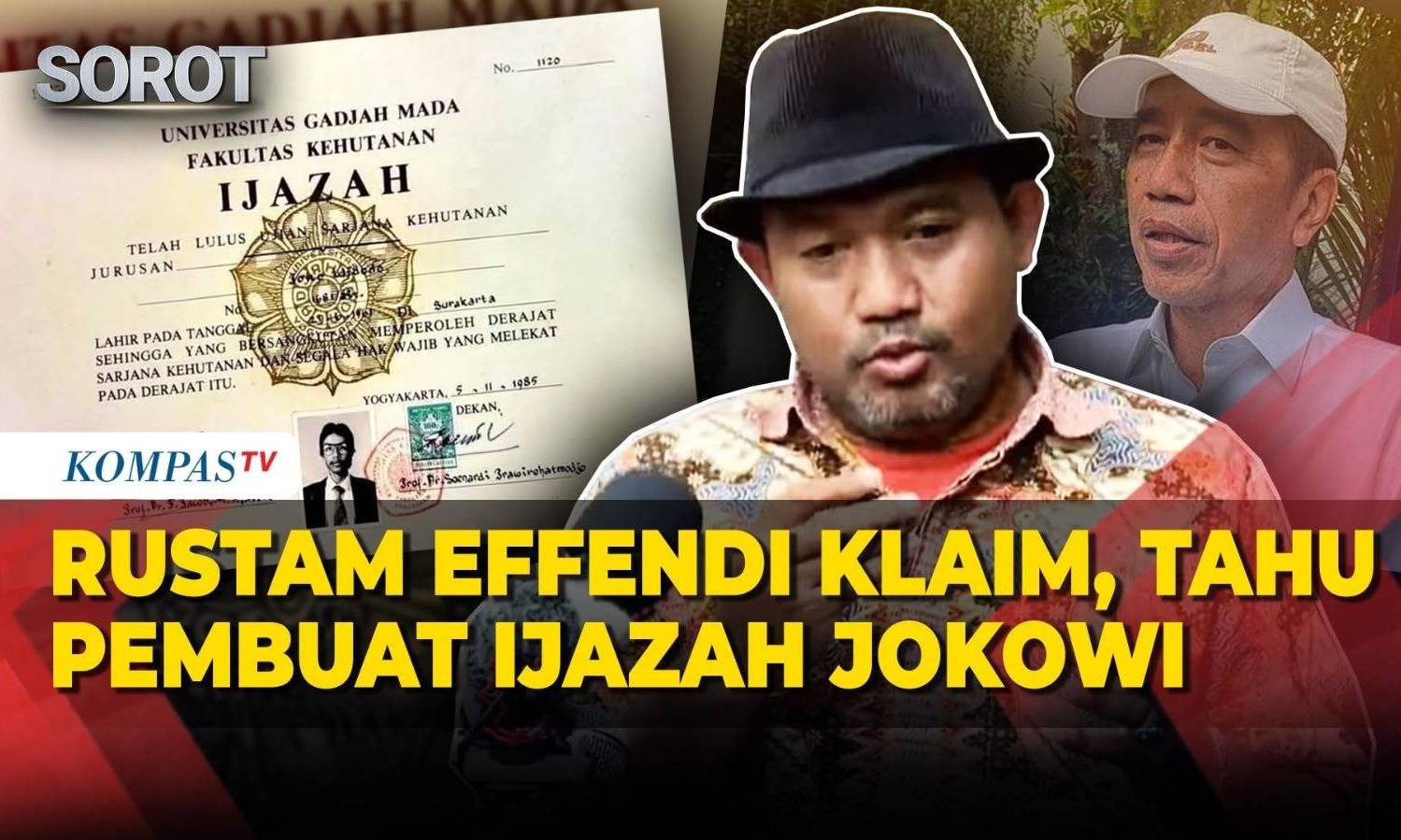

Lebih problematis lagi, budaya ini pelan-pelan dinormalisasi. Ujaran kasar dianggap “jujur”, komentar pedas dianggap “berani”, hujatan dianggap “hiburan”. Dalam banyak konten viral, kekasaran bahkan dikemas sebagai keaslian. Seolah-olah untuk menjadi autentik, seseorang harus berbicara tanpa disaring terlebih dahulu. Padahal, kejujuran tidak pernah identik dengan kekerasan verbal.

Di titik ini, kita perlu membedakan antara kritik dan penghinaan. Kritik berangkat dari kepedulian dan ditujukan pada gagasan atau tindakan. Penghinaan menyerang identitas, fisik, atau martabat personal. Sayangnya, di media sosial, batas ini sering dihapus. Segala bentuk serangan dibungkus dengan dalih kebebasan berpendapat. Padahal, kebebasan berekspresi selalu datang bersama tanggung jawab etis.

Bahasa kasar yang terus direproduksi juga membawa dampak sosial yang nyata. Ruang publik digital menjadi bising dan melelahkan. Orang-orang yang ingin berdiskusi secara sehat memilih diam atau mundur. Mereka yang tersisa adalah yang tahan konflik atau justru menikmati kekacauan. Akibatnya, kualitas percakapan publik menurun. Media sosial—yang seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan—berubah menjadi arena adu emosi.

Dampak ini tidak berhenti di dunia maya. Apa yang kita biasakan di ruang digital perlahan terbawa ke dunia nyata. Cara kita berdebat, cara kita berbeda pendapat, bahkan cara kita memandang orang lain ikut terpengaruh. Ketika bahasa kasar menjadi hal lumrah, kepekaan sosial ikut tumpul. Kita menjadi lebih mudah marah, lebih cepat menghakimi, dan lebih sulit mendengar.

Ironisnya, semua ini sering terjadi atas nama partisipasi. Kita merasa sedang terlibat dalam isu publik, padahal yang kita lakukan hanyalah menambah kebisingan. Kita merasa sedang melawan ketidakadilan, padahal yang kita sebarkan justru kekerasan verbal. Dalam situasi seperti ini, etika berbahasa bukan lagi soal sopan santun semata, melainkan juga soal kesehatan ruang publik.

Tentu, bahasa tidak harus selalu formal. Bahasa gaul, humor, dan ekspresi emosional adalah bagian wajar dari komunikasi manusia. Masalah muncul ketika kekasaran menjadi standar, bukan pengecualian. Ketika menghina dianggap lebih efektif daripada menjelaskan. Ketika algoritma lebih mengapresiasi amarah ketimbang nalar. Jika ini terus dibiarkan, kita sedang membangun budaya komunikasi yang rapuh.

Di sinilah pentingnya literasi bahasa digital. Bukan sekadar kemampuan menulis sesuai kaidah, tetapi kemampuan memilih kata dengan kesadaran sosial. Literasi ini menuntut kita untuk bertanya sebelum mengirim komentar: Apakah kalimat ini memperjelas masalah atau justru memperkeruh? Apakah ini kritik yang membangun, atau hanya pelampiasan emosi sesaat? Apakah saya siap mempertanggungjawabkan kata-kata ini jika diucapkan langsung di hadapan orangnya?

Tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan hanya pada individu. Platform media sosial juga memegang peran besar. Algoritma—yang mengutamakan keterlibatan tanpa mempedulikan kualitas percakapan—ikut menyuburkan bahasa kasar.

Konten provokatif diberi panggung lebih besar, sementara diskusi bernalar sering tenggelam. Selama kemarahan lebih menguntungkan secara klik, selama itu pula bahasa kasar akan terus diperdagangkan.

Namun, pada akhirnya, pilihan tetap ada di tangan kita sebagai pengguna. Kita bisa ikut memperkuat budaya ini, atau mulai melawannya dengan cara sederhana: memilih kata dengan lebih bertanggung jawab.

Tidak semua hal perlu ditanggapi dengan emosi. Tidak semua perbedaan harus dibalas dengan serangan. Diam—dalam beberapa situasi—justru lebih bermakna daripada komentar yang melukai.

Media sosial adalah ruang publik baru dan bahasa adalah fondasinya. Jika fondasi ini dibangun dari kekasaran, ruang yang rapuh dan mudah runtuh akan lahir. Sebaliknya, jika bahasa digunakan dengan kesadaran etis, media sosial bisa menjadi tempat belajar, berdiskusi, dan bertumbuh bersama.

Setiap kata yang kita tulis meninggalkan jejak. Ia bisa menjadi luka atau justru jembatan. Di tengah hiruk-pikuk linimasa, mungkin sudah saatnya kita berhenti menjadikan bahasa kasar sebagai mata uang. Perhatian memang penting, tetapi martabat jauh lebih berharga.