Lanskap pendidikan Indonesia telah mengalami pergeseran radikal sejak penghapusan Ujian Nasional (UN). Meskipun langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi stres siswa dan mendorong pembelajaran holistik melalui kampanye Merdeka Belajar di beberapa tahun sebelumnya dan sekarang mulai bergeser pada konsep Deep Learning (Pembelajaran Mendalam), transisi ini berisiko menjadi sekadar jargon belaka jika kita tidak berani menghadapi akar permasalahannya: kekosongan standar objektif.

Tanpa tolak-ukur nasional yang jelas, kita berisiko terjebak dalam formalitas, di mana dokumentasi dan kehadiran di media sosial jauh lebih dihargai daripada ketegasan akademis yang nyata. Untuk mereformasi sistem pendidikan kita secara efektif, kita harus berhenti memandang standar nasional sebagai musuh dan mulai melihatnya sebagai alat untuk akuntabilitas dan spesialisasi siswa.

Kegagalan Reformasi Akibat Masalah StrukturalUpaya reformasi pendidikan sering kali gagal karena dikonsepkan tanpa melibatkan dua pemangku kepentingan utama: siswa dan guru. Sebagaimana dikemukakan oleh Cooper dan Miness (2014), kepedulian dalam pendidikan berarti memahami siswa baik sebagai individu maupun sebagai pelajar. Namun, masalah struktural—seperti cakupan wilayah kerja dinas pendidikan yang amat luas serta ukuran sekolah dan jumlah siswa per kelas yang terlalu padat—membuat guru mustahil untuk benar-benar mendengar ‘suara’ siswa.

Masalah struktural ini kemudian menjadi penghambat utama reformasi dalam bidang pendidikan. Dalam kelas yang padat, interaksi guru dan siswa menjadi formalitas; guru hanya berfokus menyelesaikan materi, sementara siswa hanya berfokus pada nilai. Kondisi ini membuat aspirasi dan potensi unik siswa sering luput dari perhatian (slip between the cracks). Reformasi pendidikan yang menginginkan pembelajaran mendalam akhirnya harus kandas di tingkat kelas karena sistem struktural kita masih didesain untuk manajemen massa (managing a classroom), bukan perhatian personal (deep personal connections).

Kesenjangan antara idealisme kurikulum dan realitas kelas yang sesak inilah yang kemudian memicu lahirnya kebijakan penilaian mandiri. Sebagai konsekuensi dari penghapusan standar nasional, pemerintah mencoba mengisi kekosongan tersebut melalui penguatan peran Guru Penggerak.

Paradoks Vietnam dan Tantangan Budaya Tidak EnakanSalah satu tugas utama Guru Penggerak adalah menjadi coach bagi guru lain, yaitu mendampingi rekan sejawat untuk berkembang. Secara konsep, tugas ini memiliki kemiripan dengan budaya Lesson Study yang dilakukan oleh guru-guru di Vietnam. Di sana, para pendidik secara kolektif merancang sesi pengajaran, saling mengamati di dalam kelas, dan melakukan peninjauan sejawat (professional peer review) yang jujur. Sebagai sesama negara berkembang, Vietnam membuktikan bahwa sistem pemantauan manajemen yang ketat di tingkat sekolah ini mampu mendongkrak skor PISA mereka hingga setara dengan negara-negara maju.

Namun, di Indonesia, tugas mulia Guru Penggerak tersebut terancam tidak membuahkan hasil apa pun karena berbenturan keras dengan realitas sosiokultural kita. Dalam budaya masyarakat yang menjunjung tinggi harmoni sosial, sering kali muncul sikap "tidak enakan" atau ewuh pakewuh yang memicu subjektivitas tinggi. Ketika seorang Guru Penggerak harus menjadi coach atau penilai bagi rekan sejawatnya, mereka terjebak dalam dilema antara memberikan kritik objektif atau menjaga perasaan kolega.

Akibatnya, mekanisme pendampingan dan portofolio guru sering kali hanya menjadi formalitas belaka—sebuah rutinitas administratif untuk saling menyenangkan rekan sejawat atau memenuhi syarat pencairan insentif. Ketidakjujuran administratif ini kemudian menciptakan efek domino; ketika data dari tingkat akar rumput sudah terdistorsi oleh rasa tidak enakan, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki instrumen valid untuk mengukur kualitas pendidikan yang sebenarnya. Kita tidak lagi memiliki pembeda antara sekolah yang benar-benar berinovasi dengan sekolah yang sekadar pandai memoles dokumen.

Karena itu, kita memerlukan sebuah standar nasional berbasis komputer yang objektif, yang bertitik-berat pada kemampuan siswa dan bukan penilaian guru atau sekolah. Tanpa standar tersebut, penilaian kualitas pendidikan kita hanya akan menjadi tumpukan laporan yang terlihat bagus di atas kertas, namun semu secara substansi.

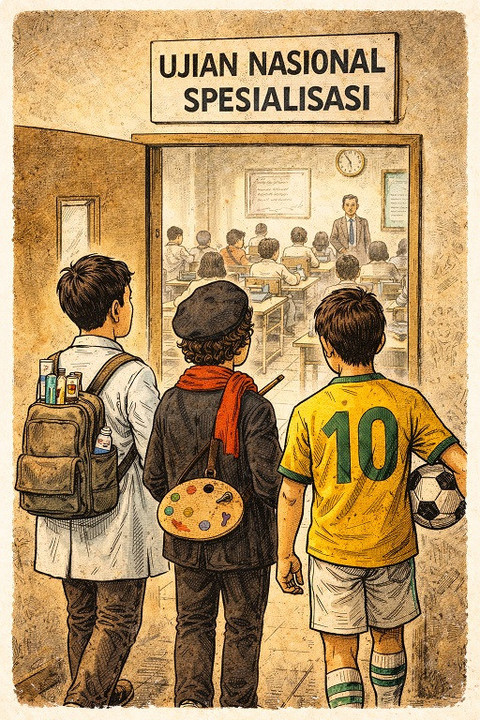

Belajar dari Model Abitur dan A-LevelsKritik utama terhadap UN lama adalah pendekatan one-size-fits-all (satu ukuran untuk semua), yang memaksa siswa berbakat dan berminat seni menguasai kalkulus tingkat lanjut. Solusinya, bagaimanapun, bukanlah menghapus ujian tersebut, melainkan melakukan spesialisasi.

Indonesia sebaiknya melirik model Eropa seperti di Jerman (Abitur), Inggris (A-Levels), dan Prancis (Baccalauréat). Negara-negara ini tidak menuntut siswa untuk menjadi ahli dalam segala hal. Sebaliknya, mereka mengizinkan siswa memilih jalur spesifik—apakah itu Akademik (Gymnasium), Vokasi (Hauptschule), atau campuran—dan menempuh Ujian Nasional khusus pada mata pelajaran yang dipilih tersebut.

Dengan menerapkan "Ujian Nasional Spesialisasi", kita mencapai tiga hal. Pertama, integritas akademik. Kita menjaga standar nasional yang tinggi yang mencegah siswa "terabaikan" di wilayah-wilayah dengan pengawasan ujian yang rendah. Kedua, kesesuaian karier. Siswa dipaksa untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka sejak dini, sehingga mengurangi tingginya angka "salah jurusan" (career mismatch) di dunia kerja kelak. Ketiga, mengurangi kecurangan. Dengan menggunakan ujian berbasis komputer (CBT) yang dipantau ketat untuk mata pelajaran tertentu, kita dapat menghapuskan skandal kebocoran kunci jawaban, seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

Mentalitas "Coach Carter"Kita perlu menjauh dari narasi bahwa standar yang tinggi itu menindas. Dalam film seperti Coach Carter (2005) atau Big Brother (2018), peran guru bukanlah memohon agar standar kelulusan diturunkan, melainkan memberdayakan siswa agar mampu mencapainya. Ketika standar itu tinggi, guru dan murid justru menemukan tujuan bersama untuk berjuang. Peran Kementerian dan Dinas Pendidikan setempat juga diperlukan sebagai ‘pelatih’ bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Jika sebuah sekolah di wilayah tertinggal kesulitan memenuhi standar UN, tugas pemerintah adalah memberikan sumber daya yang lebih baik.

Jika Indonesia ingin menghasilkan generasi yang kompetitif secara global, kita harus berhenti takut pada ujian. Kita butuh sistem yang menghargai suara siswa dengan mengizinkan mereka memilih jalur pilihannya, namun tetap menuntut keunggulan nasional setelah jalur tersebut dipilih. Sudah saatnya kita menghadirkan kembali Ujian Nasional yang terspesialisasi, digital, dan ketat. Hanya dengan cara itulah kita memastikan bahwa Deep Learning bukan sekadar tren, melainkan kemerdekaan untuk mencapai keunggulan nyata. ●