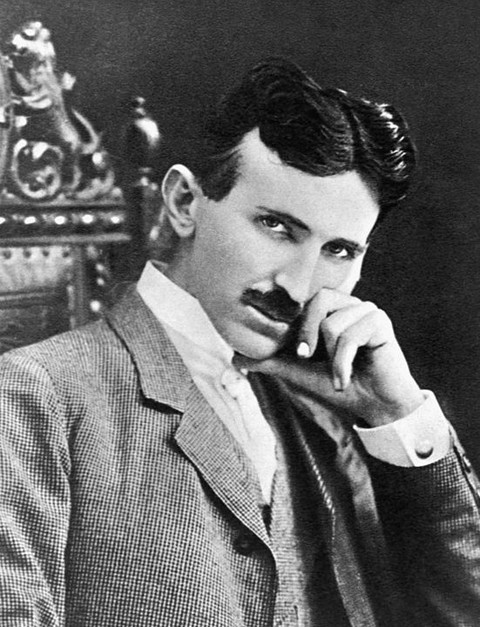

Persis seratus tahun yang lalu, di tahun 1926, sebuah majalah (Collier, terbit di Amerika Serikat) memuat wawancara yang hari ini terasa seperti tamparan. Nikola Tesla—sang jenius penemu teknologi nirkabel—mengeluarkan ramalan berjudul "When Woman is Boss".

Tesla bukan sekadar bicara soal gender. Ia sedang melihat jauh ke depan, ke sebuah masa di mana peradaban tidak lagi didominasi oleh kekuatan otot dan fisik yang selama ini identik dengan laki-laki.

Ia meramalkan bahwa yang akan memimpin—menjadi "bos"—adalah kecerdasan, ketelitian, dan intuisi; kualitas yang ia yakini akan semakin menonjol pada perempuan di era teknologi (mungkin maksudnya adalah proses feminisasi peradaban).

Ia membayangkan bahwa kita akan terhubung secara instan lewat alat seukuran saku—yang sekarang kita sebut smartphone—sehingga manusia bebas dari tugas-tugas kasar dan bisa menggunakan sayap pikiran untuk hal-hal yang lebih mulia.

Bagi Tesla, teknologi adalah jembatan menuju kemerdekaan yang digerakkan oleh pemikiran, bukan otot.

Realitas yang AmbiguNamun, tepat di tahun 2026 ini, realitas justru membingungkan. Alih-alih merdeka, kita sering kali merasa terjebak. Kita memang memegang smartphone di saku, tapi kita bukan lagi subyek yang bebas.

Artinya, kita bukan lagi pengendali utama atas pilihan hidup kita sendiri. Sering kali, justru algoritma di balik layar yang mendikte apa yang harus ditonton, dibeli, bahkan apa yang harus disuka atau dibenci.

Kita terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai "Kasta Akses". Ini bukan soal perbedaan kasta lama, melainkan soal kesenjangan baru di mana dunia terbelah menjadi dua kelompok.

Pemegang Kunci: Segelintir orang atau kelompok entitas yang memiliki dan mengendalikan "otak" teknologi (AI dan data).

Penonton Pasif: Mayoritas dari kita yang hanya bisa menggunakan teknologinya, tapi tidak punya kuasa atas datanya, seolah "menumpang" di rumah orang lain yang setiap gerak-geriknya dicatat dan dipantau.

Tesla mengatakan bahwa dunia memang terhubung seperti satu "otak raksasa", tetapi sekarang otak itu sering kali sakit karena penuh hoaks dan cenderung hanya mengejar keuntungan.

Menengok ke Timur sebagai SolusiJika narasi Barat terjebak antara mengejar kecanggihan tanpa batas atau ketakutan akan kiamat, mungkin sudah saatnya kita menyodorkan kebijakan dari Timur sebagai penyeimbang.

Di Timur, peradaban tidak dibangun hanya untuk menaklukkan alam atau menciptakan mesin yang paling cepat. Kebijakan Timur mengajarkan kita tentang "harmoni".

Teknologi dengan Rasa: Alat bukan sekadar benda mati. Di Timur, kita diajarkan bahwa teknologi harus punya "jiwa" atau etika. Tidak semua yang bisa diciptakan harus diciptakan jika itu merusak tatanan kemanusiaan.

Kolektivitas (Gotong Royong): Jika sistem saat ini membagi kita berdasarkan siapa yang punya akses (si kaya data vs si miskin data), Timur punya modal sosial bernama kebersamaan. Kemajuan teknologi harusnya bisa dinikmati bersama, bukan dipagari oleh kepentingan modal yang kaku.

Kembali ke Bumi: Kebijakan Timur mengingatkan bahwa setinggi apa pun kita terbang dengan smartphone di tangan, kaki tetap berpijak di bumi. Kita butuh udara bersih dan kasih sayang nyata—sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh kode komputer mana pun.

Setelah seratus tahun setelah ramalan Tesla, tugas kita bukan lagi sekadar menjadi lebih pintar secara digital, melainkan juga menjadi lebih bijak sebagai manusia. Kita mungkin butuh teknologi seperti layaknya imajinasi Nikola Tesla, tetapi kita juga butuh nurani Timur untuk mengemudikannya agar tidak kebablasan.

Majulah dengan alat-alat yang hebat, tetapi pulanglah ke nurani.

:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20260126-Irjen-Achmad-Kartiko-Akpol-1991-Letting-Kapolri-Promosi-Kalemdiklat-Polri.jpg)