Dulu, sebelum saya kuliah di fakultas pendidikan, saya membayangkan guru seperti resi dalam dunia pewayangan: lelaki tua berjenggot, hidup asketis, murid-muridnya duduk bersila mendengar sabda, dan para penguasa memandangnya dengan dua mata—hormat sekaligus curiga.

Guru—dalam imajinasi itu—adalah pemilik daya spiritual yang bisa menggoyangkan kerajaan. Maka, negara harus “menghormati” sambil tetap waspada. Hormat, tapi jangan diberi terlalu banyak bekal. Seperti petuah tak tertulis: teruslah mengabdi, jangan terlalu berharap pada negara.

Bayangan itu runtuh ketika saya duduk di bangku kuliah. Lagu Oemar Bakri karya Iwan Fals menampar kepala saya seperti penghapus papan tulis. Guru bukan resi. Guru bukan makhluk asketis yang hidup dari embun pagi dan doa sore. Guru adalah manusia biasa: butuh makan, membayar listrik, membeli beras, dan sesekali ingin mengganti sepatu yang solnya sudah menyerah pada takdir.

Gambaran itu saya lihat langsung sejak SD. Tas hitam lusuh, sepeda onthel yang bunyinya seperti lagu protes mekanik. Guru-guru saya banyak yang nyambi tani, angon wedus, atau kerja serabutan. Saya bertemu mereka di sawah, di jalan desa, di pematang.

Namun, ada satu garis tipis yang tak pernah kami lewati: di kelas mereka guru, di luar kelas mereka tetap guru. Hormat itu tidak pernah bergeser, meski sepeda mereka lebih tua dari kalender akademik.

Ketika saya benar-benar menjadi guru, barulah saya paham: yang berubah bukan hanya imajinasi saya, melainkan juga peta sosial profesi ini. Guru sekarang bukan satu jenis makhluk. Ia terbelah seperti kasta birokrasi.

Di puncak piramida, guru PNS berdiri: stabil, bergaji tetap, hidup relatif aman, bahkan sebagian sudah bersahabat dengan mobil. Di bawahnya, terdapat guru PPPK: semi-resmi, semi-aman, setengah dijamin, setengah digantung. Dan di dasar piramida—yang paling ramai, paling rapuh, paling sering terinjak—berdiri guru honorer.

Guru honorer inilah yang belakangan ini menjadi berita, debat, dan bahan rapat. Di sekolah negeri, katanya, honorer dihapus. Jika tak lolos naik kelas menjadi PPPK, mereka dirumahkan. Statusnya dipreteli seperti ayam yang hendak masuk panci kebijakan.

Di sekolah swasta, mereka masih banyak, tetapi nasibnya tergantung kekayaan yayasan. Jika yayasan kaya, gaji ikut tersenyum. Jika yayasan miskin, gaji ikut puasa. Kadang cair tiga bulan sekali, kadang cairnya lebih gaib daripada subsidi.

Seorang pejabat bahkan menyebut posisi guru honorer ini mirip kerja ilegal: ada, tapi seolah tak ada. Ketika mereka menjerit, jeritan itu seperti lolongan serigala di malam hari: terdengar, membuat merinding sebentar, lalu dilupakan.

Saya lalu membuka Undang-Undang Sisdiknas, juga UU Guru dan Dosen. Di sana tidak ada istilah kasta: PNS, PPPK, dan honorer. Yang ada hanya satu kata besar: profesi. Guru disebut sebagai profesi yang menuntut kompetensi, sertifikasi, dan profesionalisme. Secara normatif, negara ingin guru menjadi tenaga ahli, bukan relawan spiritual.

Namun di lapangan, profesi ini diperlakukan seperti hobi mahal: tuntutannya tinggi, imbalannya sering memalukan. Negara berkata, “Jadilah profesional.” Namun, profesional versi negara sering berarti: kuliah lagi, PPG lagi, sertifikasi lagi, administrasi lagi. Setelah semua dipenuhi, barulah negara berkata, “Baik, sekarang kamu layak diperhatikan.” Itu pun dengan catatan kaki yang panjangnya mengalahkan naskah skripsi.

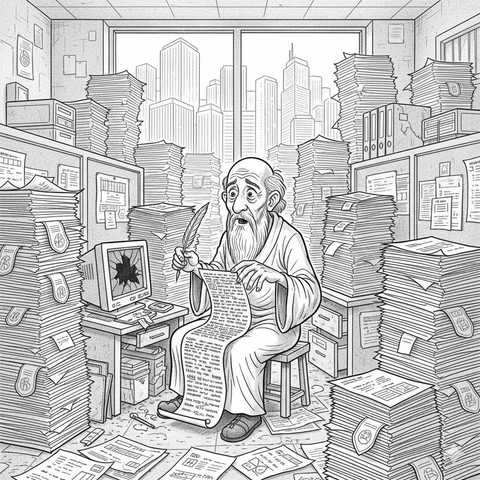

Ironinya, menjadi guru hari ini seperti ingin menjadi resi versi modern. Bukan hanya bertapa di gua, melainkan juga di loket birokrasi. Bukan hanya puasa, melainkan juga puasa gaji. Bukan hanya menguasai ilmu, melainkan juga menguasai sistem unggah berkas yang suka error saat jam sibuk.

Negara seolah masih menyimpan imajinasi lama tentang guru: makhluk suci yang tahan lapar, tahan hina, dan tahan ditunda. Guru diminta tetap asketis di tengah ekonomi pasar, hidup sederhana di tengah inflasi, dan ikhlas di tengah tuntutan profesionalisme. Ini kontradiksi yang rapi, tapi kejam.

Jika guru memang profesi, perlakukan ia sebagai profesi. Jika negara ingin kualitas, bayar kualitas. Jika negara ingin dedikasi, sediakan keamanan hidup. Jangan jadikan guru sebagai pertapa yang disuruh mengajar, tetapi sambil menahan perut, menahan cicilan, dan menahan marah.

Karena pada akhirnya, guru bukan resi pewayangan. Ia bukan makhluk mitologis yang hidup dari doa. Ia manusia biasa yang memikul beban luar biasa: mencerdaskan bangsa dengan dompet yang sering kempis. Dan mungkin, di situlah tragedi kita yang paling konsisten: kita ingin peradaban besar, tapi masih betah membangun fondasinya dari pengorbanan yang murah.