TRAGEDI bunuh diri yang menimpa YBR, seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur baru-baru ini, mendedahkan kebangkrutan komunikasi yang paling radikal.

Publik dihadirkan drama tragis tentang bagaimana kemiskinan ekstrem nyaris mengikis habis saluran dialog emosional, menciptakan keputusan banal dan fatal di ruang domestik.

Padahal, keluarga berfungsi sebagai sistem penyangga emosional primer melalui apa yang disebut sebagai pola komunikasi afirmatif.

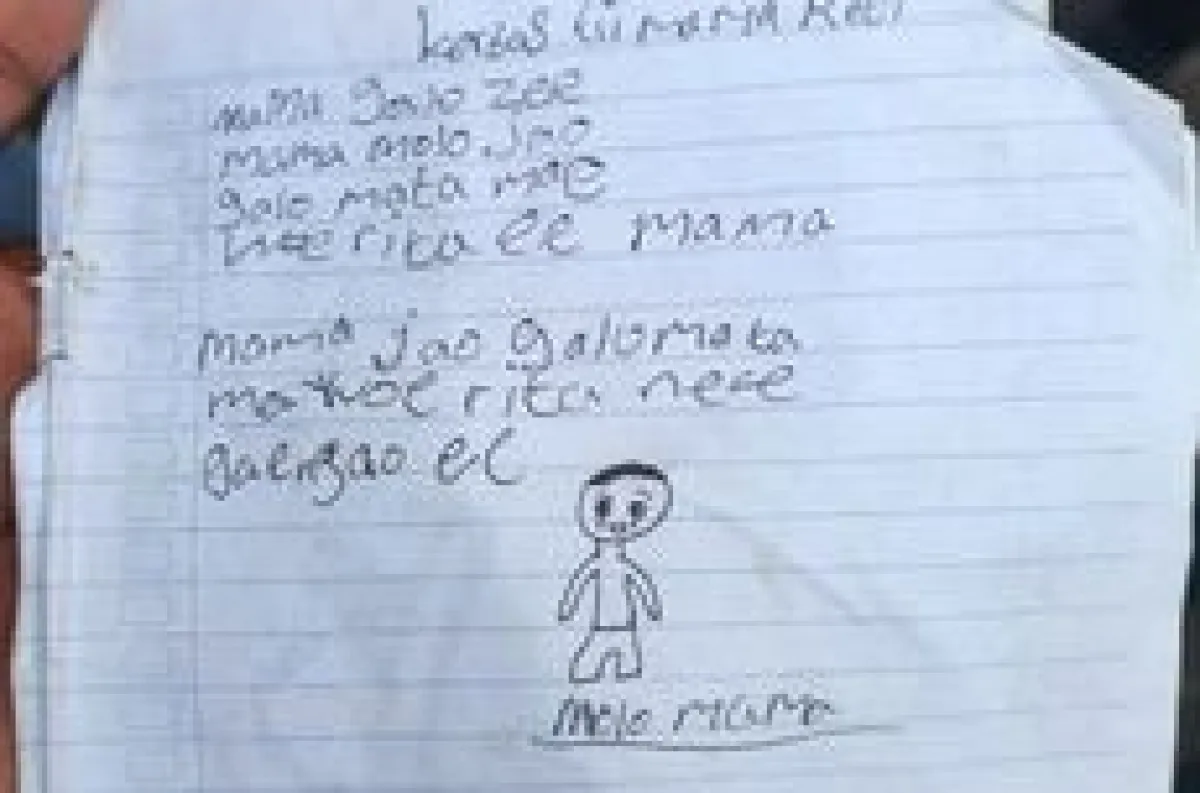

Dalam kasus YBR, terdapat indikasi kuat terjadinya distorsi pesan akibat tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Pesan terakhir YBR mencerminkan adanya kegagalan dalam proses sense-making (pemaknaan realitas) oleh sang anak.

Di mata YBR, ketidakmampuan membeli alat tulis bukan sekadar soal ketiadaan uang, melainkan sebagai penolakan kasih sayang.

Di sinilah letak kerentanan komunikasi keluarga miskin, saat bahasa cinta tereduksi menjadi sekadar bahasa transaksi kebutuhan dasar.

Baca juga: Negara Tak Berkutik untuk Sebatang Pena

Riset Ritchie dan Fitzpatrik melalui Family Communication Patterns Theory (1990) menunjukkan, keluarga dengan tekanan beban hidup yang tinggi cenderung mengadopsi pola komunikasi kaku.

Dialog komunikatif yang semestinya menjadi ajang anak mengekspresikan kecemasan batinnya sering kali tertutup oleh hiruk-pikuk perjuangan bertahan hidup ibunya.

Di sisi lain, ibu YBR yang sehari-hari mengandalkan berjualan kayu bakar tentu memiliki keterbatasan kognitif dan emosional untuk mendeteksi skala depresi putranya.

Mereka lantas terjebak dalam "komunikasi survival", di mana kontennya mayoritas berfokus pada apa yang akan dimakan esok hari. Sinyal pesan keputusasaan anak yang bersifat non-verbal terabaikan begitu saja.

Mirisnya, kegagalan komunikasi pada konteks ini bukan sekadar antara ibu dan anak, melainkan berakar dari kegagalan komunikasi publik antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah.

Pertanyaan dasarnya, mengapa rasa lapar dan butuhnya seorang anak akan pena tidak terdengar oleh telinga di sekitarnya sebelum maut menjemput?

Insiden ini, tak pelak, memperkuat teori Spiral of Silence versi Elisabeth Noelle-Neumann (1974), di mana suara kaum marginal yang paling lemah akan terus tenggelam dalam dominasi narasi di sekitarnya.

Disorientasi MoralKita harus berani mengakui, di tengah sibuknya orientasi pembangunan negara saat ini, kita sedang mengalami disorientasi moral yang serius.

Mayoritas anggaran dialokasikan untuk berbagai proyek mercusuar, sementara pendidikan di daerah terpencil seolah dianaktirikan.