Pernyataan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Rano Karno, yang menyebut praktik parkir liar di Tanah Abang “tidak apa-apa, setahun sekali” memantik perdebatan luas. Ucapan itu mungkin lahir dari empati terhadap warga kecil yang mencari nafkah di tengah momentum ekonomi musiman.

Namun dalam konteks tata kelola publik, kalimat tersebut menyentuh isu yang jauh lebih mendasar: Sampai di mana empati dapat dibenarkan tanpa mengorbankan supremasi hukum?

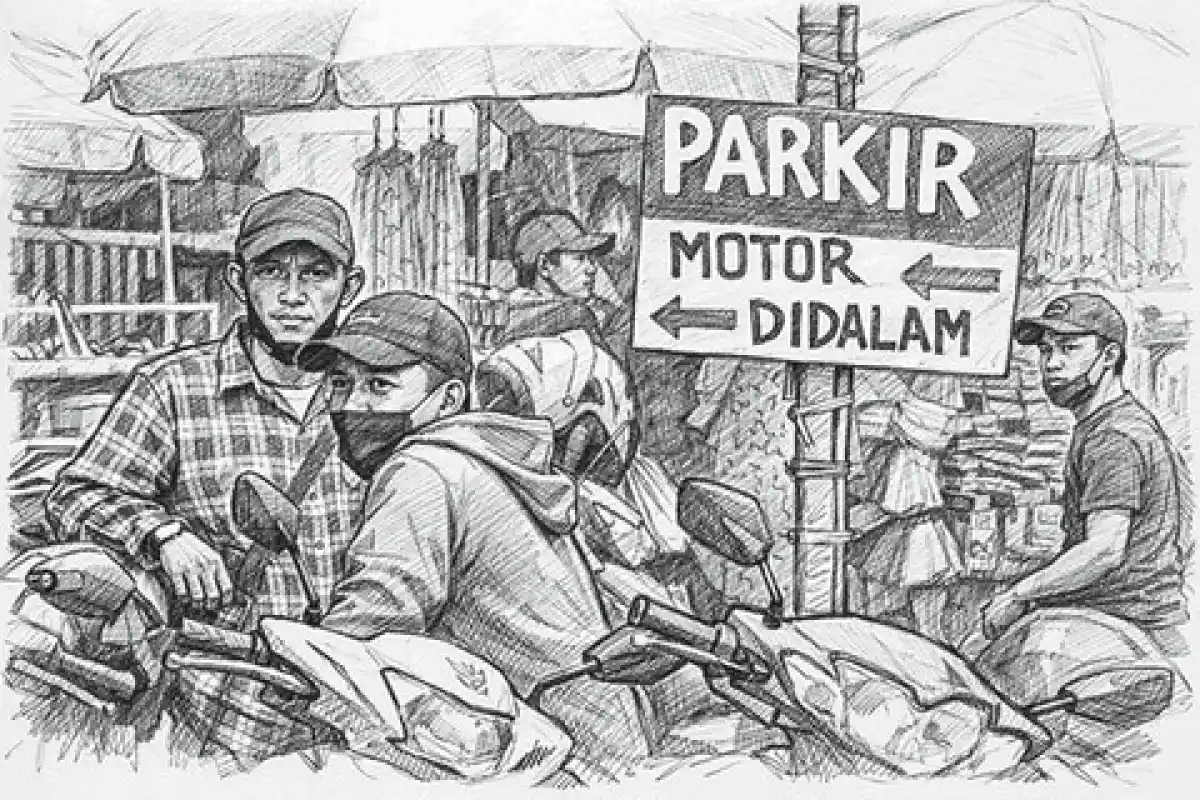

Tanah Abang bukan ruang biasa. Kawasan ini adalah simpul ekonomi rakyat di Jakarta, terutama menjelang musim belanja besar seperti Lebaran.

Mobilitas meningkat, kantong parkir terbatas, dan permintaan melonjak. Dalam situasi seperti ini, ruang abu-abu sering muncul—dan di sanalah praktik pungutan liar menemukan momentumnya.

Sebagian pihak melihat fenomena ini dengan kacamata empati: para juru parkir dianggap mencari nafkah di tengah kerasnya ekonomi kota. Namun ketika pejabat publik memberi sinyal pemakluman—bahkan dengan alasan situasional—pesan yang tersampaikan kepada publik menjadi problematis. Hukum seolah lentur oleh musim. Aturan seolah bisa dinegosiasikan atas nama toleransi.

Di sinilah bahaya relativisme hukum mengintai. Teori negara hukum (rechtsstaat) menegaskan bahwa hukum harus berlaku umum dan konsisten, bukan selektif atau kontekstual berdasarkan tekanan sosial. Jika pelanggaran kecil dimaklumi karena alasan kasuistik, garis batas antara diskresi dan pembiaran menjadi kabur.

Lebih jauh, fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia berkait dengan populisme simbolik—pendekatan komunikasi yang cenderung mengedepankan empati verbal ketimbang ketegasan struktural.

Dalam era digital, pernyataan pejabat mudah viral dan membentuk persepsi. Ketika bahasa yang digunakan lebih menenangkan ketimbang menegaskan aturan, publik bisa menangkap pesan bahwa pelanggaran tertentu adalah “wajar”, selama ada justifikasi sosial.

Masalahnya, negara tidak boleh beroperasi dengan logika musiman. Konsistensi tata kelola adalah kunci. Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dituntut menunjukkan standar administrasi publik yang tegas dan terukur.

Jika parkir liar di ruang publik saja sulit ditertibkan, bagaimana publik bisa yakin terhadap komitmen penegakan aturan di sektor yang lebih kompleks?

Implikasi ekonominya pun nyata. Ketika tarif parkir melonjak tanpa kontrol, daya beli masyarakat tergerus. Uang yang seharusnya berputar untuk konsumsi barang dan jasa justru tersedot pada biaya akses.

Dalam jangka panjang, pedagang kecil bisa kehilangan pelanggan karena akses menuju kawasan dianggap mahal dan tidak aman. Kepercayaan terhadap pemerintah pun terancam menurun—dan distrust publik adalah benih dari “hukum rimba” di sektor lain.

Karena itu, solusi tidak bisa berhenti pada retorika. Ada empat langkah konkret yang bisa ditempuh.

Pertama, digitalisasi dan integrasi sistem parkir secara menyeluruh (cashless). Seluruh kantong parkir di area high-demand, seperti Tanah Abang, wajib menggunakan pembayaran digital QRIS atau e-money—dengan tarif transparan di aplikasi. Hilangnya transaksi tunai akan memutus ruang negosiasi liar.

Kedua, formalisasi juru parkir. Mereka tidak boleh dibiarkan bergerak di luar sistem. Pemerintah daerah dapat menarik mereka menjadi mitra resmi pengelola parkir, disertifikasi, berseragam, dan mendapatkan skema upah atau bagi hasil yang jelas. Seluruh pemasukan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlebih dahulu, baru didistribusikan. Mentalitas “memalak” harus diubah menjadi “melayani”.

Ketiga, penegakan hukum dengan prinsip zero tolerance. Satgas pemberantasan pungli bersama aparat harus rutin melakukan operasi, terutama di musim puncak. Sanksi tindak pidana ringan (tipiring) harus diterapkan konsisten untuk menciptakan efek jera. Wibawa negara dibangun dari tindakan nyata, bukan sekadar imbauan.

Keempat, audit dan evaluasi kapasitas lahan parkir. Pemerintah perlu mengoptimalkan gedung-gedung parkir di sekitar kawasan dan memperkuat integrasi dengan transportasi publik, seperti KRL, TransJakarta, dan LRT. Solusi jangka panjangnya adalah mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi ke area padat.

Empati sosial tentu penting. Negara tidak boleh abai terhadap persoalan kesejahteraan warga. Namun empati tidak boleh berubah menjadi kompromi terhadap pelanggaran. Justru empati sejati diwujudkan melalui sistem yang adil, transparan, dan memberi kepastian hukum bagi semua pihak.

Tanah Abang hari ini adalah cermin. Ia menguji apakah Jakarta mampu menjaga konsistensi tata kelola di tengah tekanan populisme dan dinamika ekonomi rakyat.

Pertanyaannya sederhana: Apakah hukum akan ditegakkan sebagai prinsip, atau dinegosiasikan sebagai pengecualian?

Jawabannya akan menentukan arah kepercayaan publik pada negara.