Jakarta: Fenomena warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai tentara asing, kontraktor militer swasta, atau bahkan terlibat langsung dalam konflik bersenjata di luar negeri bukanlah isu baru. Namun dalam satu dekade terakhir, gejalanya semakin terlihat dan kompleks.

Dari laporan keterlibatan WNI dalam kelompok militer asing, tentara bayaran, hingga individu yang berangkat secara mandiri ke zona konflik, fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang identitas kebangsaan, fungsi negara, serta posisi Indonesia dalam dinamika konflik global.

Secara historis, Indonesia menganut prinsip nonblok dan politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak konflik militer internasional dan berupaya menjadi penengah perdamaian. Namun ketika sebagian warganya justru hadir sebagai kombatan di wilayah konflik asing, muncul paradoks antara kebijakan negara dan pilihan individual warganya.

Paradoks inilah yang perlu dibaca secara jernih, tanpa sensasi, namun dengan analisis struktural yang mendalam. Ada beberapa jalur utama yang menjelaskan keterlibatan WNI dalam konflik luar negeri.

Pertama, melalui tentara bayaran atau kontraktor militer swasta. Dunia pasca-Perang Dingin menyaksikan tumbuhnya industri keamanan privat yang masif, terutama di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur. Perusahaan-perusahaan keamanan swasta merekrut mantan personel militer dari berbagai negara, termasuk Asia Tenggara, dengan iming-iming gaji tinggi dan status profesional. Dalam konteks ini, konflik bukan lagi sekadar persoalan ideologi atau negara, melainkan telah menjadi pasar tenaga kerja global.

Kedua, keterlibatan berbasis ideologi dan solidaritas transnasional. Kasus WNI yang bergabung dengan kelompok bersenjata non-negara, baik berbasis agama, etnis, maupun identitas politik. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi informasi telah melampaui batas kedaulatan negara.

Ketiga, Media sosial, propaganda digital, dan narasi ketidakadilan global menciptakan ruang imajiner di mana konflik jauh terasa dekat dan personal. Dalam beberapa kasus, individu tidak melihat dirinya sebagai warga negara Indonesia semata, tetapi sebagai bagian dari “komunitas global” tertentu yang merasa wajib turun tangan secara fisik.

Keempat, faktor ekonomi dan psikologis. Tidak semua yang berangkat ke medan konflik digerakkan oleh ideologi besar. Sebagian justru didorong oleh keterbatasan ekonomi, minimnya akses pekerjaan layak, serta pengalaman militer atau paramiliter yang tidak terserap di dalam negeri. Bagi mereka, zona konflik menjadi ruang aktualisasi, sekaligus jalan keluar dari stagnasi sosial. Dalam perspektif ini, konflik bersenjata berubah menjadi pilihan karier ekstrem, namun rasional dalam logika individu yang merasa tidak memiliki alternatif.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan karakter perang modern. Konflik kontemporer jarang berbentuk perang antarnegara klasik. Yang dominan justru perang asimetris, konflik proksi, dan perang hibrida yang melibatkan aktor negara dan non-negara secara simultan. Kehadiran kelompok seperti Wagner Group, atau jaringan kombatan asing dalam konflik Suriah dan Ukraina, memperlihatkan bagaimana garis antara tentara resmi, tentara bayaran, dan relawan ideologis menjadi kabur.

Dalam lanskap seperti ini, individu lintas negara lebih mudah masuk dan keluar arena konflik. Bagi Indonesia, persoalan utamanya bukan sekadar jumlah WNI yang terlibat, melainkan implikasi strategisnya.

Dilihat dari sisi hukum, keterlibatan dalam militer asing atau kelompok bersenjata non-negara berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan, terutama jika dilakukan tanpa izin negara atau bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun penegakan hukum sering kali menghadapi keterbatasan yurisdiksi, pembuktian, dan sensitivitas politik internasional.

Sedangkan dari sisi keamanan nasional, WNI yang pulang dari zona konflik membawa risiko tersendiri. Pengalaman tempur, jejaring internasional, dan trauma psikologis dapat menjadi faktor destabilitas jika tidak dikelola dengan baik. Sejarah global menunjukkan bahwa “foreign fighters” kerap menjadi tantangan keamanan di negara asalnya, bukan semata karena ideologi ekstrem, tetapi karena keterputusan sosial dan kegagalan reintegrasi.

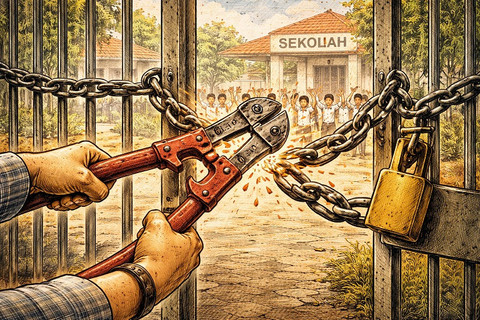

Lebih jauh lagi, fenomena ini juga mencerminkan bagaimana krisis kesadaran kebangsaan di era global mengalami perubahan luar biasa. Ketika negara tidak hadir secara memadai dalam menyediakan rasa aman ekonomi, identitas, dan masa depan, individu cenderung mencari makna di luar batas nasional.

Di sinilah negara sering terlambat menyadari bahwa pertahanan bukan hanya soal alutsista dan doktrin militer, melainkan juga soal kelekatan warga pada proyek kebangsaan itu sendiri. Perlu dicatat, tidak semua WNI yang terlibat di luar negeri berada dalam posisi ilegal atau destruktif.

Ada yang bekerja sebagai personel keamanan legal, ada pula yang terlibat dalam misi perlindungan sipil atau logistik. Namun garis pembeda antara legalitas, legitimasi moral, dan kepentingan nasional sering kali tipis dan ambigu. Tanpa kebijakan yang komprehensif, negara berisiko terjebak pada pendekatan reaktif yaitu menghukum setelah kejadian, bukan mencegah sejak awal.

Lebih jauh untuk mengubah paradigma ini dibutuhkan pendekatan yang bersifat multidimensi. Pertama, negara perlu memperjelas kerangka hukum dan kebijakan terkait keterlibatan WNI dalam aktivitas militer atau keamanan di luar negeri, termasuk mekanisme izin, pengawasan, dan sanksi yang proporsional.

Kedua, peningkatan literasi geopolitik dan kesadaran hukum bagi masyarakat menjadi krusial, agar individu memahami konsekuensi personal dan nasional dari keterlibatan dalam konflik asing. Ketiga, penguatan ekonomi, lapangan kerja, dan reintegrasi veteran di dalam negeri harus dilihat sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang.

Pada akhirnya, fenomena WNI yang bekerja sebagai tentara asing atau berperang di luar negeri adalah cermin dari dunia yang semakin tanpa batas, namun juga dari negara yang dituntut hadir lebih utuh. Konflik global akan terus ada, pasar kekerasan akan terus beradaptasi, dan ideologi transnasional akan selalu mencari pengikut.

Pertanyaannya bukan apakah fenomena ini bisa dihapus sepenuhnya, melainkan apakah Indonesia mampu mengelolanya dengan kepala dingin, kebijakan cerdas, dan kesadaran bahwa pertahanan nasional dimulai dari warganya sendiri.

Foreign Fighters, Maaf Bukan Tak Cinta Tanah Air

Berikan komentar Anda