Sebuah utas (thread) media sosial beberapa bulan lalu memicu perdebatan sengit mengenai pertanyaan yang sepintas tampak sederhana: Apakah wajar jika seorang guru bahasa Inggris tidak menguasai ke-16 tenses?

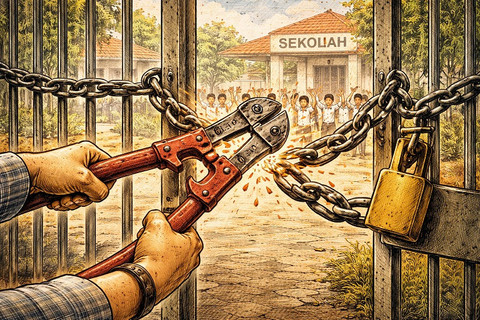

Sebagian kritikus dengan cepat menghakimi, menjadikan momen viral tersebut sebagai peluru untuk meratapi rendahnya kualitas sumber daya manusia pengajar kita. Namun, pandangan seperti itu sangatlah sempit. Menghakimi individu guru tanpa meneliti ekosistem yang melahirkannya adalah sebuah bentuk kenaifan intelektual. Guru-guru ini bukanlah anomali; mereka adalah produk akhir dari sebuah rantai regulasi yang cacat.

Di Indonesia, menemukan pengajar bahasa Inggris yang belum kompeten sayangnya menjadi hal yang "lazim". Urgensi situasi ini tecermin jelas dalam data. Berbagai laporan, termasuk studi yang dirujuk oleh British Council serta hasil pemetaan kompetensi guru, melukiskan gambaran yang suram: diperkirakan lebih dari 70 persen guru bahasa Inggris kita di jenjang sekolah menengah masih berkutat pada level A2 (Dasar) atau B1 (Menengah-Bawah) dalam kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Hanya segelintir—sering kali dikutip kurang dari 20 persen—yang telah mencapai level B2 atau lebih tinggi, yang notabene merupakan standar minimum global untuk mengajar di tingkat SMA secara efektif.

Fenomena ini sejalan dengan apa yang disebut Prof. Kanavillil Rajagopalan (2005) sebagai "kompleks penutur asing" (non-native speaker complex), di mana diskursus sering kali terjebak pada pengejaran kesempurnaan tata bahasa ketimbang kompetensi komunikatif. Namun, masalah di Indonesia jauh lebih dalam. Ketika mayoritas guru masih terjebak di level B1, mereka tidak memiliki "ruang aman" atau kepercayaan diri linguistik untuk mengajarkan logika bahasa yang kompleks kepada siswa. Akibatnya, mereka mundur mencari aman dengan sekadar mengandalkan hafalan rumus dan latihan buku teks.

Biang keladi utamanya adalah kerangka regulasi kita. Berbeda dengan standar internasional, proses rekrutmen calon guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) kita sering kali mengabaikan tolok ukur kemahiran bahasa yang ketat.

Kita sedang menyaksikan kegagalan sistemik dalam memahami mekanisme dasar akuisisi bahasa. Merujuk pada teori Threshold Level dari J.A. van Ek, seorang profesional bahasa setidaknya harus mencapai level B2 atau C1 untuk dapat memfasilitasi kelas dengan efektif. Tanpa adanya syarat wajib minimal level B1 bagi calon mahasiswa saat masuk program studi pendidikan Bahasa Inggris, universitas pada dasarnya sedang menjebak diri mereka sendiri untuk mencetak lulusan yang "setengah matang".

Hal ini dijelaskan paling baik melalui Teori Hipotesis Input dari Stephen Krashen. Proses belajar yang efektif terjadi jika siswa memiliki modal dasar ( i ) dan terpapar pada input materi yang sedikit di atas level mereka saat ini ( +1 ). Jika mahasiswa calon guru masuk kuliah dengan level dasar (A1), mereka akan menghabiskan empat tahun masa studi hanya untuk mengejar kemampuan bahasa fungsional dasar. Tidak ada lagi ruang kognitif yang tersisa bagi mereka untuk mendalami pedagogi, linguistik, atau manajemen kelas.

Ketika lulusan ini kembali ke sekolah sebagai guru, mereka tidak mampu memberikan input ( +1 ) yang dibutuhkan siswanya karena mereka sendiri masih berjuang di level dasar ( i ). Hasilnya adalah siklus kemandekan yang tak berujung.

Para kritikus dan pengelola universitas mungkin berargumen bahwa memperketat syarat masuk akan membuat jumlah pendaftar merosot tajam dan mengancam kelangsungan finansial banyak LPTK. Namun, jika dilihat melalui kacamata sosiolog Pierre Bourdieu, ini memerlukan evaluasi ulang terhadap "modal budaya" (cultural capital).

Penurunan jumlah pendaftar tidak boleh dianggap sebagai krisis, melainkan sebuah seleksi alam yang sehat. Jauh lebih baik menghasilkan sepuluh guru yang sangat mahir daripada seribu guru yang terjebak dalam kondisi "Mute English", sebuah kondisi di mana mereka memiliki pengetahuan deklaratif (hafal rumus tenses) namun tidak memiliki pengetahuan prosedural (tidak mampu menggunakan bahasa secara spontan dalam konteks nyata).

Kita harus berhenti meromantisasi kuantitas lulusan dan mulai terobsesi pada kualitas output mereka. Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi pemain global akan tetap menjadi angan-angan belaka jika tenaga kerja masa depan kita dididik oleh instruktur yang tidak bisa berkomunikasi melampaui isi buku teks.

Pemerintah harus berhenti bersikap permisif. Selama tidak ada konsekuensi nyata terhadap rendahnya kompetensi (misalnya dengan menunda sertifikasi guru hingga level CEFR tertentu tercapai), maka tidak akan ada insentif untuk perbaikan diri. Kita harus menggeser beban "keunggulan" ini dari pundak individu guru ke dalam kerangka regulasi yang memaksa terciptanya keunggulan tersebut.

Sisi kemanusiaan dan kesejahteraan seorang guru memang penting, namun kemanusiaan tidak boleh dijadikan tameng untuk membela inkompetensi sistemik. Jika kita ingin memutus rantai mediokritas ini, kita harus berani menetapkan standar tinggi tepat di pintu gerbang profesi ini.

:strip_icc()/kly-media-production/medias/5281682/original/006830100_1752401584-IMG_3644.jpeg)