Dalam studi pertahanan kontemporer, ancaman terhadap negara tidak lagi didominasi oleh agresi militer. Ancaman non-tradisional seperti krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan ketahanan pangan justru semakin menentukan stabilitas nasional. Kedaulatan negara hampir selalu dipahami dalam bahasa teritorial dan militer. Hal ini diukur melalui batas wilayah, kekuatan militer dan persenjataan, dan stabilitas politik. Namun, krisis lingkungan yang kian sistemik memaksa kita meninjau ulang cara pandang tersebut. Pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana negara dapat disebut berdaulat jika ia gagal menjaga fondasi ekologis yang menopang kehidupan warganya?

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis, korban tewas bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 mencapai 1.201 orang. Selain itu, 113.600 orang masih mengungsi. Total wilayah terdampak bencana di tiga provinsi itu mencapai 53 kabupaten/kota. Ada 175.050 rumah yang rusak akibat bencana. Bencana juga merusak 215 fasilitas kesehatan serta 4.546 fasilitas pendidikan. Selain itu, 803 rumah ibadah, 866 jembatan, serta 2.165 jalan rusak karena bencana. Angka-angka ini bukan sekadar statistik bencana, melainkan potret kegagalan sistemik dalam menjaga daya dukung wilayah dan melindungi warga negara.

Ketika bencana dengan pola serupa terus berulang di wilayah yang sama, persoalannya tidak lagi dapat dipahami sebagai anomali alam. Tetapi konsekuensi dari pilihan kebijakan dan tata kelola yang gagal menempatkan ekologi sebagai fondasi kedaulatan. Negara tidak sedang menghadapi musibah acak, melainkan konsekuensi dari pilihan pembangunan yang menempatkan eksploitasi di atas daya dukung ekologis.

Krisis Lingkungan dan Pergeseran Teori Pertahanan

Dalam teori pertahanan klasik, keamanan negara dipahami melalui pendekatan state-centered security, yakni perlindungan kedaulatan wilayah dari ancaman militer eksternal. Namun, sejak akhir Perang Dingin, paradigma ini mengalami pergeseran signifikan. Barry Buzan, Ole Wæver, & Jaap De Wilde (1998) dalam Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers, memperkenalkan konsep non-traditional security, yang menempatkan isu lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas negara.

Pendekatan ini diperkuat oleh konsep human security yang diperkenalkan UNDP (1994), dimana keamanan tidak lagi semata soal 'negara', tetapi soal 'manusia'. Negara dianggap gagal menjalankan fungsi pertahanannya jika tidak mampu melindungi warganya dari ancaman struktural seperti bencana ekologis, krisis pangan, dan kerusakan lingkungan. Dalam kerangka ini, environmental security menjadi elemen krusial, karena krisis lingkungan bersifat sistemik, lintas wilayah, dan berdampak jangka panjang.

Dengan demikian, bencana ekologis bukan sekadar isu lingkungan atau pembangunan, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan dan legitimasi negara.

Lingkungan sebagai Infrastruktur Strategis Pertahanan

Hutan, laut, dan pesisir bukan hanya sumber daya alam, melainkan infrastruktur strategis pertahanan. Hutan berfungsi sebagai pengatur tata air dan penyangga wilayah. Laut merupakan ruang kedaulatan dan jalur strategis ekonomi. Pesisir adalah benteng alami dari abrasi dan kenaikan muka air laut. Kerusakan pada elemen-elemen ini berarti degradasi langsung terhadap kemampuan negara menjaga stabilitas wilayah.

Namun, kebijakan publik kerap memandang lingkungan sebagai komoditas ekonomi jangka pendek. Deforestasi dilegalkan atas nama investasi, pesisir dikonversi tanpa mempertimbangkan daya dukung, dan laut dieksploitasi tanpa pemulihan ekosistem. Dalam perspektif pertahanan, pendekatan ini berisiko tinggi. Wilayah yang rusak secara ekologis cenderung mengalami kemiskinan struktural, konflik sumber daya, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap negara.

Karena itu, diperlukan reposisi kebijakan: lingkungan harus diperlakukan sebagai strategic asset, bukan expendable resource. Ini menuntut perubahan paradigma dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi ketahanan wilayah.

Dalam konteks Indonesia, relasi antara lingkungan dan pertahanan tercermin jelas dalam doktrin Astagatra. Konsep ini membagi ketahanan nasional ke dalam Trigatra (geografi, demografi, kekayaan alam) dan Pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan).

Kerusakan lingkungan secara langsung melemahkan Trigatra. Deforestasi dan degradasi pesisir melemahkan gatra geografi. Bencana yang berulang menurunkan kualitas hidup dan ketahanan demografi. Eksploitasi sumber daya tanpa keberlanjutan mereduksi gatra kekayaan alam (sumber daya alam) sebagai modal pertahanan jangka panjang.

Kejadian Bencana di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat serta daerah-daerah lainnya menjadi contoh konkret. Ketika pengawasan lemah dan pemulihan lingkungan diabaikan, negara sesungguhnya sedang melemahkan gatra-gatra pertahanannya sendiri.

Paradoks Regulasi dan Kegagalan Preventive Defence

Dalam teori preventive defence, pertahanan yang efektif justru dibangun jauh sebelum krisis terjadi. Negara yang menunggu bencana untuk bertindak adalah negara yang gagal membaca ancaman. Sayangnya, tata kelola lingkungan di Indonesia masih didominasi pendekatan reaktif. Negara hadir setelah banjir, setelah longsor, dan setelah konflik sosial terjadi.

Indonesia sejatinya memiliki regulasi lingkungan yang relatif lengkap. Prinsip keberlanjutan tertulis jelas, kewenangan diatur, dan mekanisme perizinan tersedia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan paradoks. Kajian dampak lingkungan kerap menjadi formalitas, pengawasan pasca-izin minim, dan sanksi administratif sering berhenti di atas kertas.

Negara kerap hadir setelah bencana terjadi, bukan saat pelanggaran mulai berlangsung. Pola negara yang reaktif ini ‘berbahaya’. Ia menormalisasi kerusakan, memperbesar konflik lahan, menghilangkan mata pencaharian, dan pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik. Ketika kepentingan ekonomi jangka pendek lebih dominan, negara berisiko kehilangan fungsi protektifnya dan terkesan tunduk pada kepentingan sesaat.

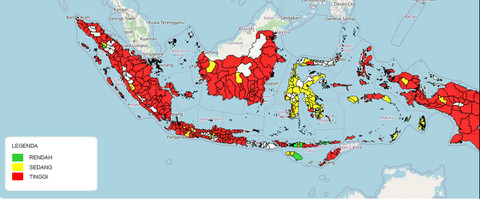

Kegagalan pendekatan preventif ini tercermin jelas dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025, baik untuk bencana banjir maupun tanah longsor. Dua peta tersebut menunjukkan pola yang konsisten: sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kategori risiko sedang hingga tinggi, dengan dominasi zona merah di hampir seluruh Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, hingga Papua. Sebaran ini menegaskan bahwa banjir dan longsor bukan peristiwa musiman atau lokal, melainkan ancaman struktural nasional yang berakar pada degradasi lingkungan dan kegagalan tata kelola ruang.

Tingginya risiko banjir dan longsor di wilayah dengan kepadatan penduduk serta aktivitas ekonomi tinggi menunjukkan lemahnya pengendalian risiko sejak tahap perencanaan pembangunan. Alih fungsi kawasan hulu, degradasi daerah aliran sungai, pembukaan lereng tanpa perlindungan ekologis, serta pembangunan infrastruktur di zona rawan berlangsung lebih cepat dibandingkan kapasitas negara dalam melakukan pengawasan dan pemulihan.

Dalam perspektif pertahanan non-tradisional, kondisi ini sangat berbahaya. Banjir dan tanah longsor tidak hanya membawa dampak kemanusiaan, tetapi juga memutus jalur logistik, menghambat mobilitas wilayah, dan memperbesar potensi konflik sosial akibat hilangnya ruang hidup. Wilayah yang berulang kali terdampak bencana cenderung mengalami penurunan kualitas hidup, migrasi paksa, dan krisis kepercayaan terhadap negara. Ini adalah bentuk pelemahan pertahanan yang tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari kegagalan negara mengelola ruang hidupnya sendiri.

Untuk itu, maka reformasi kebijakan perlu diarahkan pada tiga hal utama: memperkuat pengawasan berbasis wilayah, memastikan evaluasi berkala pasca-izin, dan menempatkan pemulihan lingkungan sebagai kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum, bukan sekadar imbauan administratif.

Menempatkan Ekologi sebagai Isu Strategis Nasional

Krisis lingkungan menuntut respons kebijakan yang tegas dan terukur. Pertama, lingkungan harus secara eksplisit diposisikan sebagai isu strategis nasional dalam dokumen perencanaan pertahanan dan keamanan nasional. Kedua, pengawasan lingkungan perlu diperkuat sebagai fungsi inti negara, bukan pelengkap birokrasi. Ketiga, partisipasi masyarakat sipil harus diakui sebagai elemen kontrol demokratis, bukan gangguan stabilitas.

Di titik ini, peran masyarakat sipil menjadi krusial. Gerakan lingkungan adalah bentuk patriotisme kontemporer. Hal ini merupakan ekspresi cinta tanah air yang diwujudkan melalui advokasi kebijakan, literasi lingkungan, dan kontrol sosial berkelanjutan. Aktivisme dalam konteks lingkungan 'bukan ancaman bagi negara', melainkan pengingat agar negara tidak 'tuli' terhadap jeritan alam dan rakyatnya.

Pada akhirnya, menjaga lingkungan adalah bentuk patriotisme modern yang paling nyata. Tanpa keberanian untuk berdiri tegak melawan nafsu ekonomi jangka pendek, negara akan kehilangan wibawanya. Karena sejatinya, tidak ada negara yang bisa tumbuh kuat dan berdaulat di atas tanah yang hancur.

Kedaulatan sejati tidak dibangun di atas eksploitasi tanpa batas, melainkan pada kemampuan negara menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan. Tanpa ekologi yang lestari, pertahanan negara kehilangan fondasinya. Dan tanpa fondasi itu, kedaulatan tinggal menjadi jargon yang rapuh di tengah krisis.(*)