Kabar tentang seorang anak Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Timur—yang diduga mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan pulpen—bukan hanya berita duka. Ia adalah tamparan keras bagi cara negara, sekolah, dan kita semua memaknai pendidikan.

Tragedi ini tidak bisa dibaca sebagai persoalan individu, apalagi semata-mata persoalan psikologis anak. Ini adalah potret kegagalan sistemik: kegagalan negara menjamin hak pendidikan tanpa hambatan ekonomi, kegagalan sekolah membaca kerentanan sosial muridnya, dan kegagalan tata kelola bantuan pendidikan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Hak Pendidikan Bukan Sekadar SloganDalam gaya kebijakan, kita sering mendengar frasa pendidikan adalah prioritas. Dalam praktik, anak-anak dari keluarga miskin masih berhadapan dengan “biaya kecil” yang ternyata tidak kecil sama sekali: buku, pulpen, seragam, iuran, fotokopi, hingga uang kegiatan. Biaya-biaya inilah yang kerap tak tercatat dalam dokumen kebijakan, tetapi nyata dirasakan di ruang kelas.

Dan ketika seorang anak merasa tak mampu memenuhi kebutuhan itu, rasa malu, tertekan, dan takut bisa berubah menjadi beban psikologis yang tak tertahankan. Di titik inilah hukum seharusnya berbicara lebih keras.

Secara konstitusional, hak anak untuk memperoleh pendidikan dijamin secara tegas dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ini bukan kalimat normatif tanpa makna.

Ia diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara adil dan tidak diskriminatif.

Lebih jauh lagi, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan bakatnya. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua memiliki kewajiban bersama untuk memenuhinya.

Kata kuncinya dari tragedi ini adalah kewajiban. Yang artinya, ketika ada anak yang terhambat sekolah hanya karena tidak memiliki alat tulis, itu bukan lagi sekadar masalah kemiskinan keluarga, melainkan juga kegagalan negara memenuhi kewajiban hukumnya.

BOS, PIP, dan Celah yang NyataNegara sebenarnya memiliki instrumen: Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Di atas kertas, dua program ini dirancang untuk mencegah anak putus sekolah karena alasan ekonomi.

Namun, praktik di lapangan sering kali berbeda. BOS kerap habis untuk kebutuhan operasional sekolah yang tidak langsung menyentuh kebutuhan paling mendasar siswa.

PIP sering tersendat pada persoalan pendataan, administrasi, dan ketidaktepatan sasaran. Sementara itu, sekolah tetap berjalan dengan kultur lama: murid diminta membawa ini-itu tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonominya.

Di sinilah letak persoalan hukumnya, yaitu maladministrasi kebijakan publik. Jika program sudah ada, anggaran sudah tersedia, tetapi tidak sampai kepada anak yang membutuhkan, itu bukan lagi sekadar kekurangan teknis. Itu masuk dalam kategori kegagalan tata kelola pemerintahan yang dapat dipersoalkan secara hukum administrasi negara.

Sekolah seharusnya menjadi ruang aman. Namun bagi anak dari keluarga miskin, sekolah bisa berubah menjadi ruang tekanan sosial. Ketika guru tidak peka, ketika teman mengejek, ketika kebutuhan kecil tak terpenuhi, sekolah justru menjadi sumber kecemasan.

Padahal, dalam perspektif hukum perlindungan anak, sekolah memiliki tanggung jawab bukan hanya mendidik secara akademik, melainkan juga memastikan lingkungan yang aman secara psikologis.

Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan sebenarnya sudah menempatkan tekanan psikologis dan perundungan sebagai bentuk kekerasan non-fisik.

Namun sering kali, kemiskinan tidak dilihat sebagai faktor risiko perundungan dan tekanan mental. Anak yang tak punya buku sering kali bukan dimarahi secara eksplisit, tetapi dipermalukan secara diam-diam. Dan itu cukup untuk melukai batin anak.

Pendidikan Gratis dan Negara Harus HadirKita sering lupa bahwa anak-anak belum memiliki daya tahan mental seperti orang dewasa. Rasa malu karena tak punya alat tulis bisa terasa jauh lebih berat daripada yang kita bayangkan.

Dalam konteks ini, negara tidak cukup hanya menyediakan kurikulum dan gedung sekolah. Negara wajib memastikan adanya sistem deteksi dini kondisi psikologis anak di sekolah: guru yang terlatih, konselor yang tersedia, dan mekanisme rujukan yang jelas.

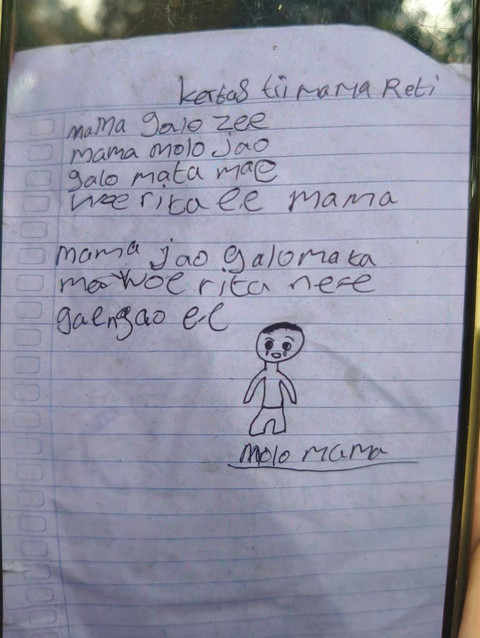

Jika tidak, surat perpisahan seperti yang terjadi di NTT akan terus muncul sebagai “alarm” yang selalu datang terlambat. Secara formal, pendidikan dasar di Indonesia disebut gratis. Namun, realitas di lapangan menunjukkan pendidikan itu masih penuh syarat tersembunyi. Gratis SPP, tetapi tidak gratis kebutuhan belajar.

Ini adalah paradoks kebijakan. Jika alat tulis saja masih menjadi beban keluarga miskin, klaim pendidikan gratis sesungguhnya belum tuntas. Dalam perspektif hak asasi manusia, pemenuhan hak pendidikan tidak boleh dibatasi oleh kemampuan ekonomi keluarga. Hak itu melekat pada anak, bukan pada dompet orang tuanya.

Tragedi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi serius, bukan sekadar empati sesaat. Beberapa langkah mendesak yang secara hukum dan kebijakan bisa dilakukan.

Pertama, pemerintah daerah wajib menjamin paket perlengkapan sekolah gratis bagi siswa dari keluarga miskin setiap awal tahun ajaran. Kedua, pengawasan penyaluran BOS dan PIP harus diperketat, dengan fokus pada kebutuhan langsung siswa.

Ketiga, sekolah wajib memiliki mekanisme pendataan sosial ekonomi murid dan respons cepat jika ditemukan kerentanan. Kelima, layanan konseling dan kesehatan mental harus menjadi bagian wajib di sekolah dasar, bukan pelengkap. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya soal mengajar membaca dan menulis. Pendidikan adalah soal menjaga martabat anak agar tidak merasa kecil hanya karena miskin.

Kematian seorang anak karena tak mampu membeli buku dan pulpen adalah ironi paling menyakitkan dalam dunia pendidikan. Ia menunjukkan bahwa yang gagal bukan anak itu, bukan keluarganya semata, melainkan juga sistem yang membiarkan kemiskinan menjadi beban psikologis di ruang kelas.

Jika negara sungguh-sungguh menganggap pendidikan sebagai prioritas, tidak boleh ada lagi anak yang merasa nyawanya lebih murah daripada harga sebuah buku. Mau dibawa ke mana arah pendidikan kita sebenarnya?